Bass Controlモジュールで考えるCrest Factor【ミックスマスタリング学園】

Crest Factorとは信号のピーク値を平均値で割ったもので、ドラムやパーカッション等の鋭いトランジェントを持った楽器がどの程度飛び出しているかを理解する指標になります。

例えばバンドの音楽についてCrest Factorが大きい、つまりピークがRMSに対して比較的大きい場合はドラムが強いことを読み取ることができます。

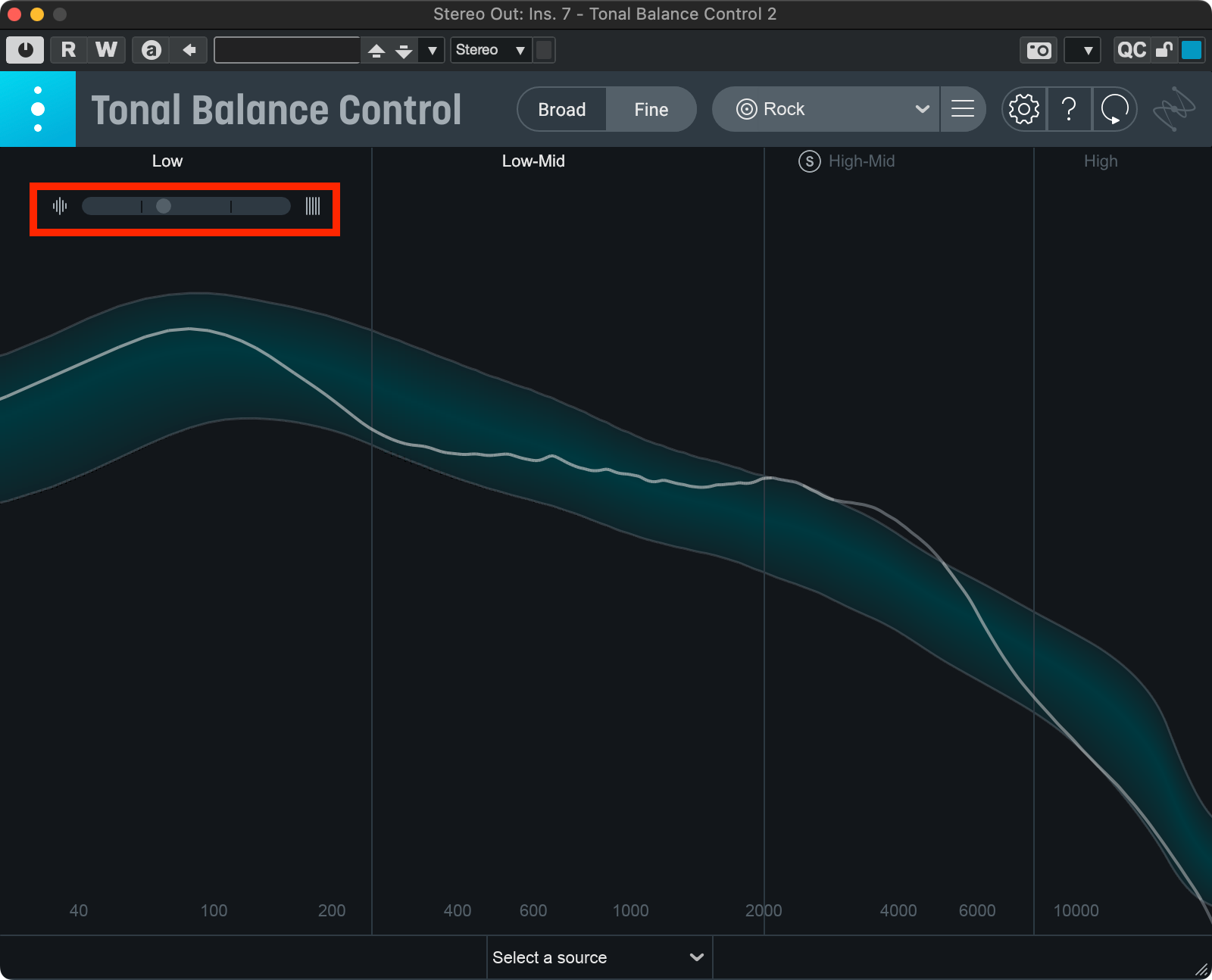

Crest Factorを調べる方法としてTonal Balance Controls 2があります。マスターバスの最終段にTonal Balance Control 2をインサートすると、画面の左上のCrest FactorメーターでミックスのCrest Factorを視覚化することができます。

ボールが左に動けばCrest Factorが大きい、すなわちドラムが強いことを、右に動けばCrest Factorが小さい、つまりドラムが弱いことを示唆しています。

Crest Factorのボールが中心にあることが良いミックスというわけでは決してありませんが、バランスの悪いミックスを調べた時に極端にボールが左右のいずれかに寄っている、なんてことは少なくありません。

Crest Factorが高すぎると良くないというわけでもないのですが、一つ確実に存在するリスクとして、リミッターを使った際の音色変化が起きやすいというものがあります。ピークがRMSよりもとても大きいということは、その分ピーク部分がリミッターのスレッショルドに早く到達し始めるということです。

全くリミッターを使うこと無くピークマージンも残せる状況であればこれはさほど大きな問題にならないのですが、最低限ストリーミングプラットフォームのスタンダードに合わせようとするとピークは多少なりともリミッターに引っかかり始めます。なので、リミッターに引っかかった際にトランジェント部が意図しない音色変化を起こさないようにすることが重要なのです。

Crest Factorをスウィートスポットに収めるために、例えばドラムのトラックの音量を単純に上げ下げすると、Crest Factorが変わる代償としてドラムの音量感まで変化してしまいます。これは好ましくありませんね。なので、フェーダー以外の方法で印象を整える方法を模索する必要があります。

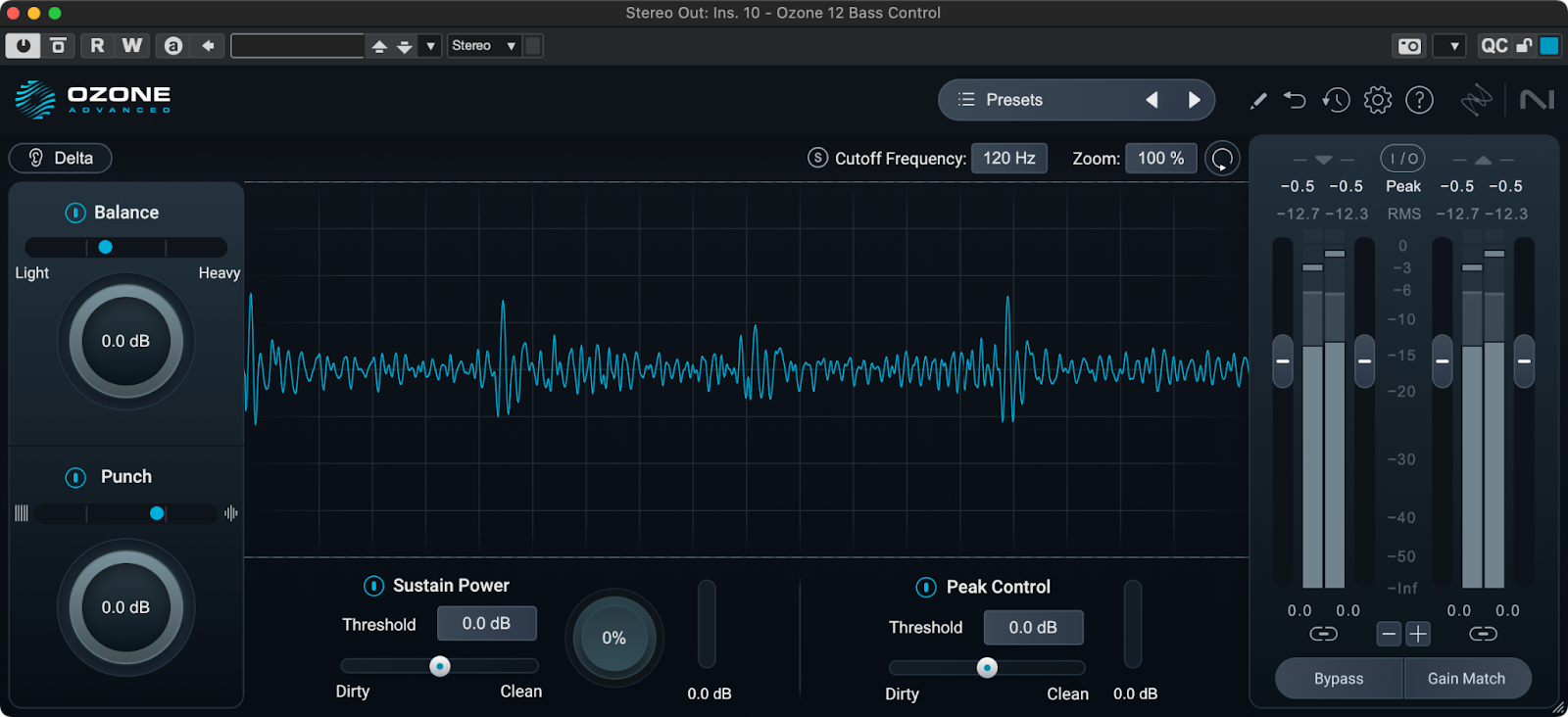

手っ取り早いのはコンプレッサーやトランジェントシェイパーでトランジェントを整形して「ピークとしてはそんなに出ていないけどドラムの迫力は損なわれていない」状態を目指すことです。Ozone 12ではミックス済の波形に対してこれを行う手段としてBass Controlモジュールが用意されています。

Punchでキックのトランジェントを強調したり抑制しつつBalanceで低域全体の音量を調整することで、ミックスの印象に大きな影響を与えることなくキックとベースの関係性を整えることができます。キックがクリーン過ぎて浮いてしまっている場合はSustain Powerを使って低域を歪ませることでキックとその他の低域成分の混ざり、馴染みを改善することもできます。

Punch部分に横方向のメーターがありますが、これもTonal Balance Control 2同様Crest Factorを表しています。一つ違うのは、Bass Controlモジュールではボールが右に行った時にCrest Factorが大きくなり、左に行った時に小さくなることです。結構重要な違いなのでご注意下さい。

Bass Controlモジュールの良いところは、低域のCrest Factorに直接的にアプローチすることで、ミックスのローにどれだけの余白が残されていたのかを直感的に理解できる点です。Bass Controlで仕上げても良いのですが、ミックスの中盤でBass Controlモジュールを使ってみて低域にどれだけの隙間があるのかを見定めた上でミックスの中でそれを埋めたり有効活用していくといった使い方もできるのかなと思います。

Crest FactorをTonal Balance Control 2やBass Controlモジュールが指し示すスウィートスポットに持っていくことがミックスやマスタリングの本質ではありませんが、実際にスウィートスポットに来た時にやけにしっくりくる、収まりの良い低音になっているケースは少なくないでしょう。

Crest Factorを理解し、どのように扱うか指針を立ててミックスやマスタリングを行うことで、リミッターによる望まない音色変化を受けることのないミックス、マスターが出来上がるのではないかと思います。