リバーブを2つの成分に分けて考える【ミックスマスタリング学園#28】

勿論それでも結果さえ良ければ全て良しですが、本記事ではリバーブについて少しだけ掘り下げることでリバーブに対して「こういう効果を得たい」という意思を持って接することが出来るようになるヒントを提供していきます。

そもそもリバーブとは何か

リバーブとは音源から発せられた音が四方八方の壁や天井、床に飛んでいっては跳ね返って…を繰り返したものの集まりです。音は速さを持っており、1回跳ね返っただけの音は移動距離が短いため直ぐ聞こえますし、何回も繰り返し跳ね返った音はその分長い距離を移動するため遅れて聞こえます。

音が壁面に跳ね返ることを「反射する」と言い、この反射音が少しずつ聞こえなくなっていくまでの音がリバーブであったり響きとして認識されているのです。

細かいことを言えば音は波なわけですが、一旦粒子みたいなものとして考えた方がこのあたりがイメージしやすいと思います。

初期反射とリバーブテール

リバーブは大まかに2つの成分に分けることが出来ます。それが初期反射とリバーブテールです。この違いを知るだけでもかなりリバーブへの向き合い方が変わってきます。

初期反射(アーリーリフレクション、Early Reflectionの頭文字をとってERとも呼ばれる)は読んで字の如く反射音の中でも初期に聞こえる成分のことです。この成分は空間の認識や部屋鳴り感に影響を与えます。つまり、元々はドライなソースに対して何かしらのサイズ、広さ、形状、材質の別の空間で鳴っている感じを付け加えることができます。

要するに「どこで鳴っているのか」という感覚を演出出来るのが初期反射です。この部分は響きというよりは、寧ろドライ音の一部として捉えられます。

iZotopeのリバーブではNeoverbでもStratusでもSymphonyでも初期反射をテールと分けて調整することが出来ます。NeoverbではReflectionsを、StratusとSymphonyではEarlyの項目を調整していきます。

全部のパラメータの意味をいきなり覚えるのは重労働なので、ぱっと触ってわかりやすく違いが出るところだけ覚えてみましょう。NeoverbであればReflectionsのSpaceを上げ下げするだけで初期反射がどのように影響するのか何となく理解することが出来ます。Spaceを変えると実際には初期反射の長さと想定する空間の広さが連動して変わっています。

詳細設定パネルを開けば他にも様々なパラメータにアクセス出来ますが、ここでは一旦置いておきましょう。気になる方はチュートリアル動画をご覧ください。

StratusやSymphonyではどうでしょうか。Earlyページを開いてEarly Timeを変えると、NeoverbのSpaceでやったのと似たような音の変化を付けることが出来ます。色々とパラメータがあって目移りしてしまいますが一旦ここでは置いておきましょう。気になる方はチュートリアル動画をご覧下さい。Nimbusのチュートリアルになっていますが、中身はStratusやSymphonyと全く同じです。

ではリバーブテールは何かというと響きの音色そのもので、我々が残響音だと認識する成分は大体これです。ある意味好きにつけて演出して大丈夫な部分です(それを言ったら初期反射も好きに付けてOKですが)。

NeoverbではReflectionsの下2行で調節することが出来ます。デフォルトではPlateとHallになっていますが、ここで空間の種類を変えることで響きの印象をガラッと変える事ができます。

真ん中の行がPlate、Medium Chamber、Roomという比較的小さめな空間の響きに、下の行がHallとLarge Chamberという大きめな空間の響きに対応しています。なので、必然的に下の行の方がテールは長くなりがちです。

Relfectinsと同様に、Spaceを上げることによって空間の広さとテールの長さを変えることが出来ます。Reflectionsでは単位がミリ秒だったのに対し、テールでは単位が秒であることに注目して下さい。

StratusやSymphonyではどうでしょうか。NeoverbのSpaceと似たような働きをするのは

- Rvb AttackページのReverb Type

- Rvb TailページのReverb Size

- Reverb Time

の3つです。これらを調整するだけで大まかな残響をデザインすることができます。

リバーブテールには他にも細かいパラメータがたくさんありますがここでは置いておきましょう。

このように、初期反射とリバーブテールには異なる目的があります。なので、ソースに合わせてどちらをどのようにかけたいか意識しながらリバーブをかけることで、より一層狙いを定めた空間表現が可能になるのです。必要に応じて初期反射だけを足してもいいですし、リバーブテールだけを足したってかまいません。

併せて調整したいプリディレイ

多くのリバーブにはプリディレイというパラメータが付いていると思います。これはドライ音が鳴ってからリバーブで生成された音が鳴り始めるまでの無音部分の長さのことです。長くすればするほどドライ音とウェット音が分離して聞こえるのでそれぞれをクリアに聞かせる目的で調整することも出来ますが、実はプリディレイでも空間の広さをシミュレートすることが出来ます。

例えば広い空間で壁までの距離が遠い場合1回目の反射音が返ってくるまでの時間も長くなるので、プリディレイを長くすればそういった広い空間での響きの発生を真似することができます。

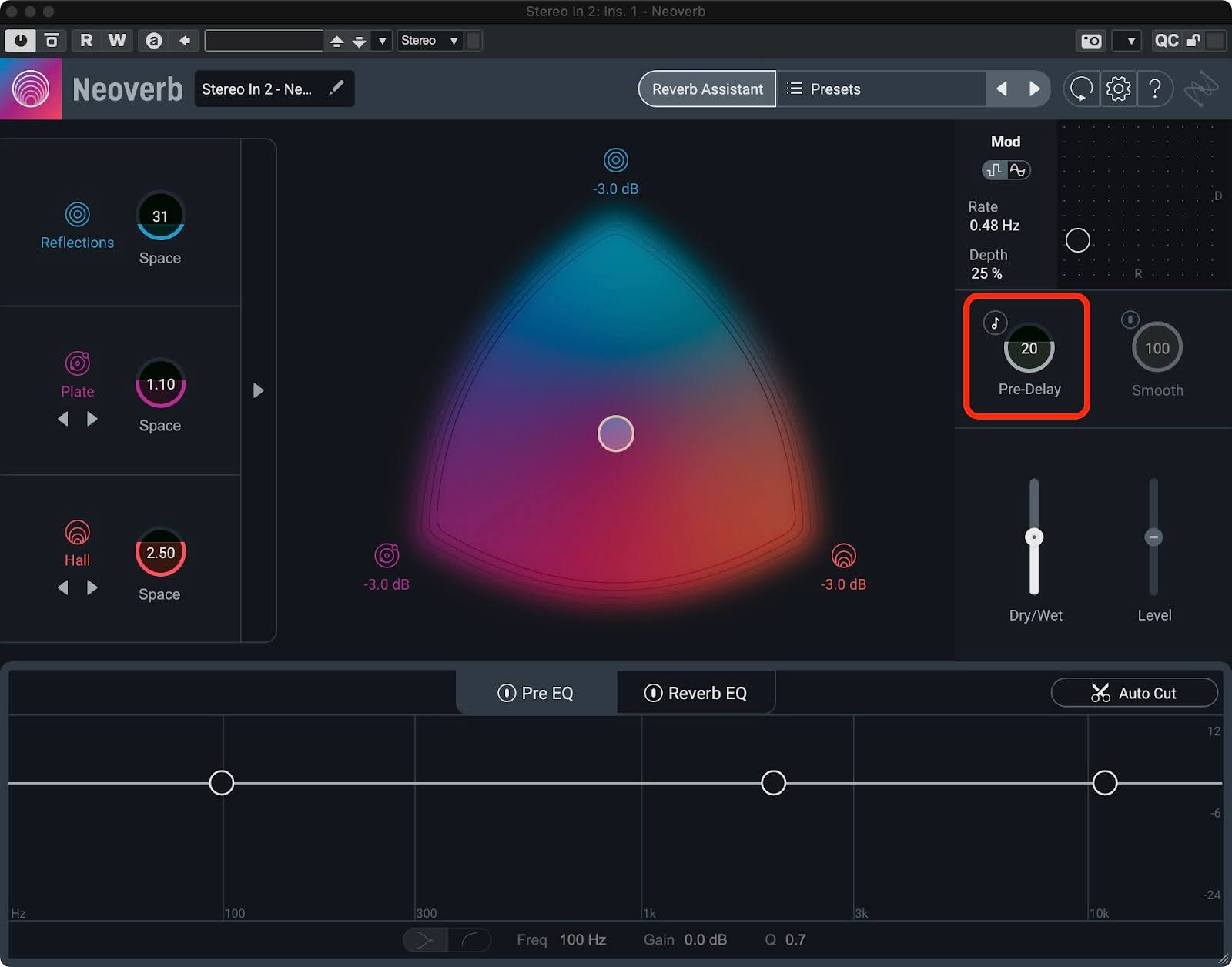

そしてNeoverbやStratus、Symphonyにも勿論このプリディレイはついています。NeoverbであればPre-Delay、StratusとSymphonyであればPredelay Timeです。

フィルターで馴染み具合を調整

ここまでのことを踏まえてリバーブを調整していても、全体で再生した時に中々リバーブが感じられない、または全体が濁ったりぼやけて聞こえてしまうという問題が発生するかもしれません。

解消する方法はいくつかありますが、最も手っ取り早いのはリバーブにEQをかけてしまうことです。Neoverbにはリバーブの手前と後ろでかけられるリバーブがついていますので、ここで例えばハイパスやローパスフィルターをかけてあげたり既にかかっているフィルターをオフにするだけで、リバーブをすっきりさせたり逆にリバーブを際立たせることが出来ます。

StratusやSymphonyでは初期反射とテールそれぞれに対してフィルターを設定することが出来ます。

リバーブは一見複雑なものですが、初期反射とテールという2つの成分に分けて考えて目立った影響のあるパラメータを少し調整するだけで、プリセットを選ぶだけという使い方からの脱却に一歩近づくことが出来るでしょう。