RX 11「以前」のバージョンで音楽に役立つ機能【ミックスマスタリング学園#29】

過去のRXで世界中のミュージシャン、エンジニアが取り除いてきたのが次のようなノイズです。

- リップノイズ

- マイクの吹かれ、破裂音

- 空調、PCファン等のベースノイズ

- ハムノイズ

- ギターの弦を指で擦る音

- 譜めくり音、咳、足音

どれも今となっては後で取り除いたり抑えられることが当たり前のようになっていますし、RX 11ではより簡単に取れるようになったものもありますが、いずれもこれまでのバージョンのRXで対処することができます。これらの大半はRXでAIが導入される前に追加された機能ですが、AIを使ったからといってノイズがキレイに取れるわけでもありませんし、AIを使っていないからといってノイズがキレイに取れないわけでもありません。タスクによってはAIに頼らず簡単に問題を解決することができます。

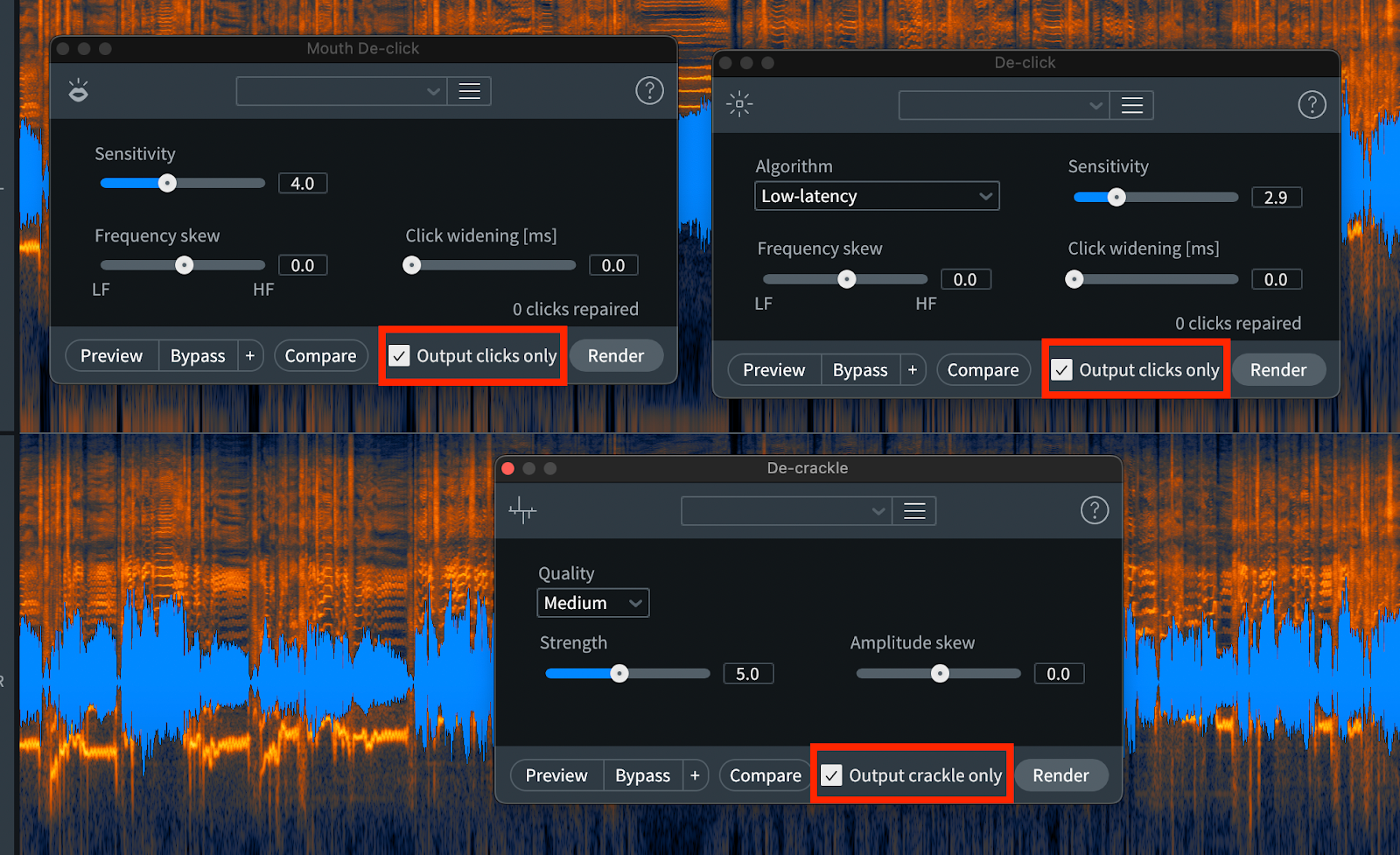

リップノイズを消し去りたい時はMouth De-click、De-click、場合によってDe-crackleモジュールを使うことはRXの定跡と言っていいかもしれません。リップノイズがどういったノイズなのかイメージがつかない場合でも、Output clicks onlyやOutput crackle onlyにチェックしてプレビューすると直感的に理解できると思います。

Output clicks/cracle onlyにチェックを入れるとマウスクリックがどのようなノイズか分かりやすいです

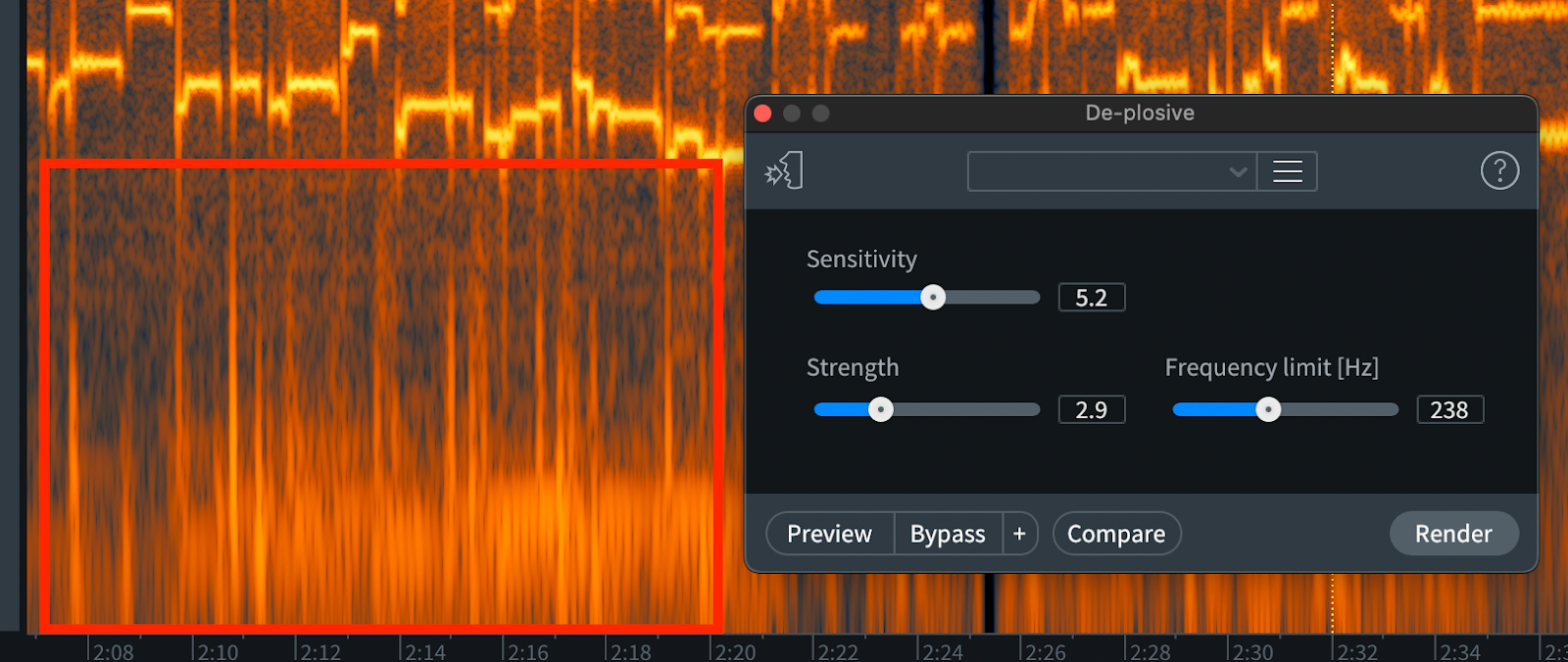

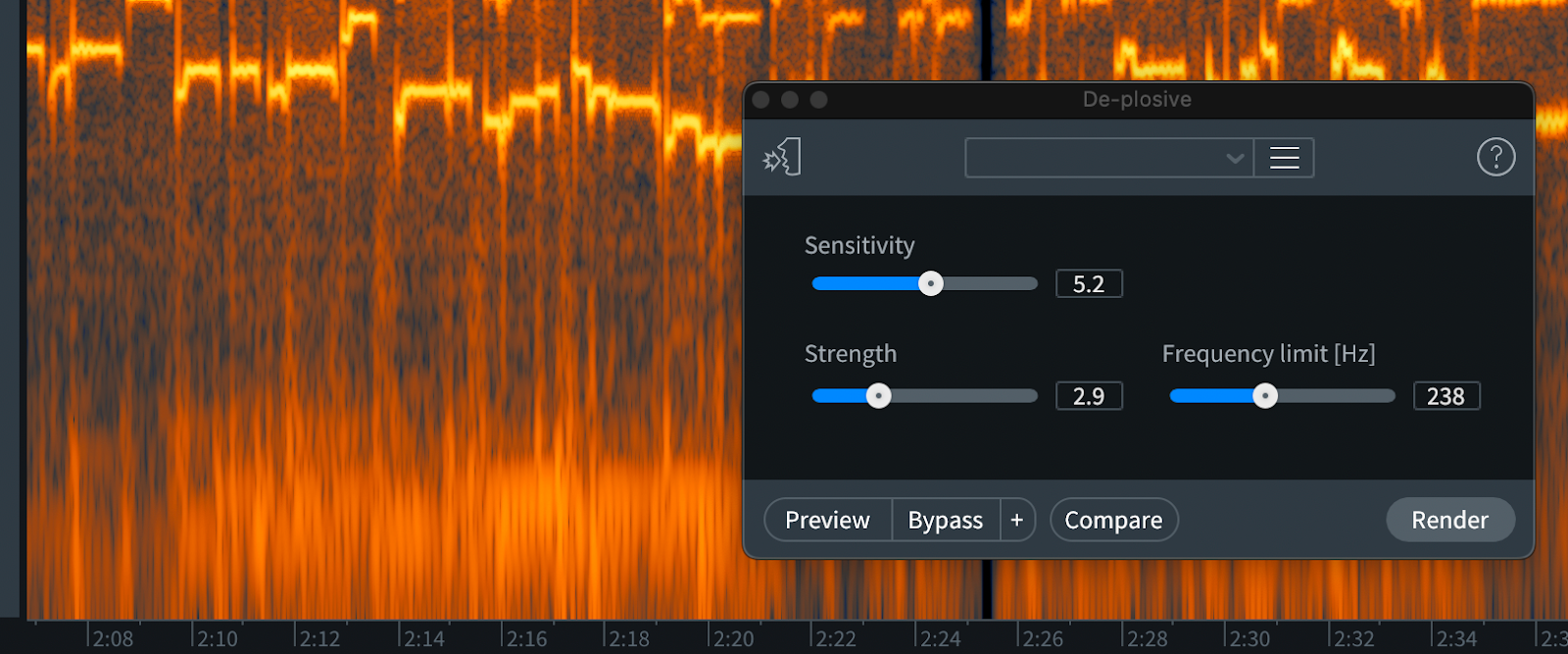

マイクの吹かれや破裂音はPやBの子音を出した時等の空気がマイクのダイアフラムに直接当たることで生じる低域の隆起ですが、ローカットフィルターを入れてしまうと必要な情報も損なわれてしまうためDe-plosiveで対処するのがおすすめです。

赤で囲まれた部分の低域の隆起(吹かれ)が

De-plosiveによって抑えられたことがわかります

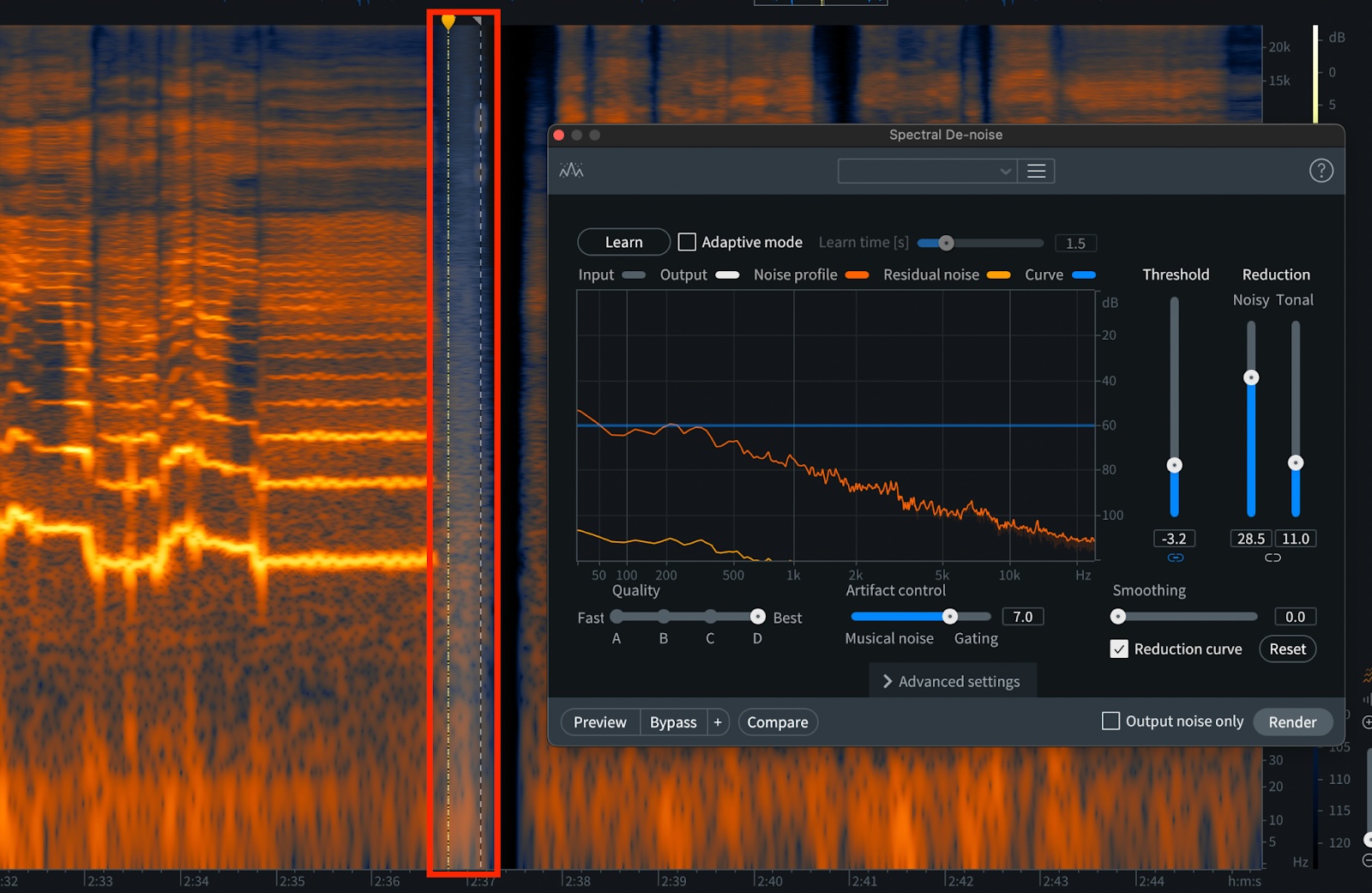

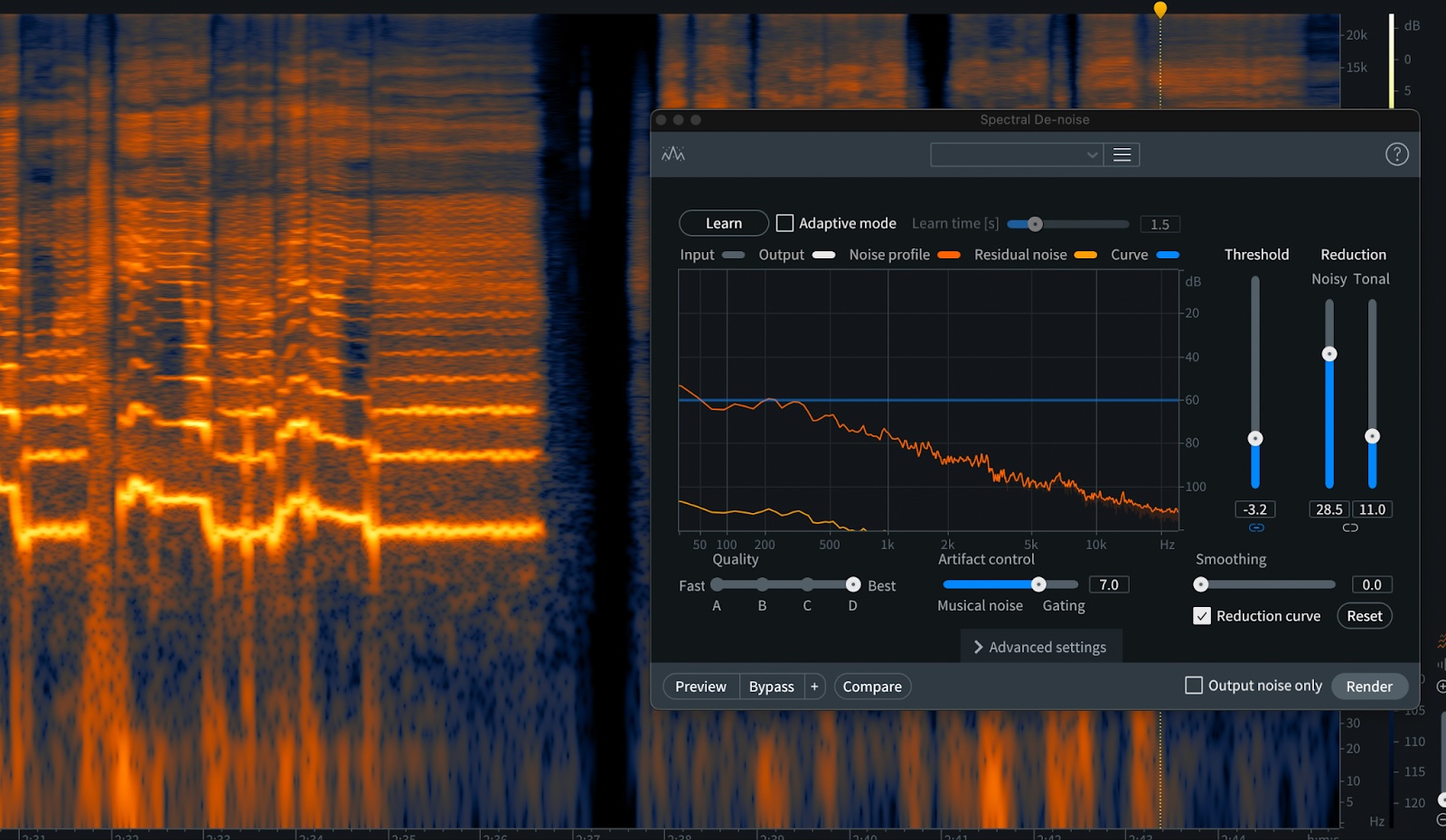

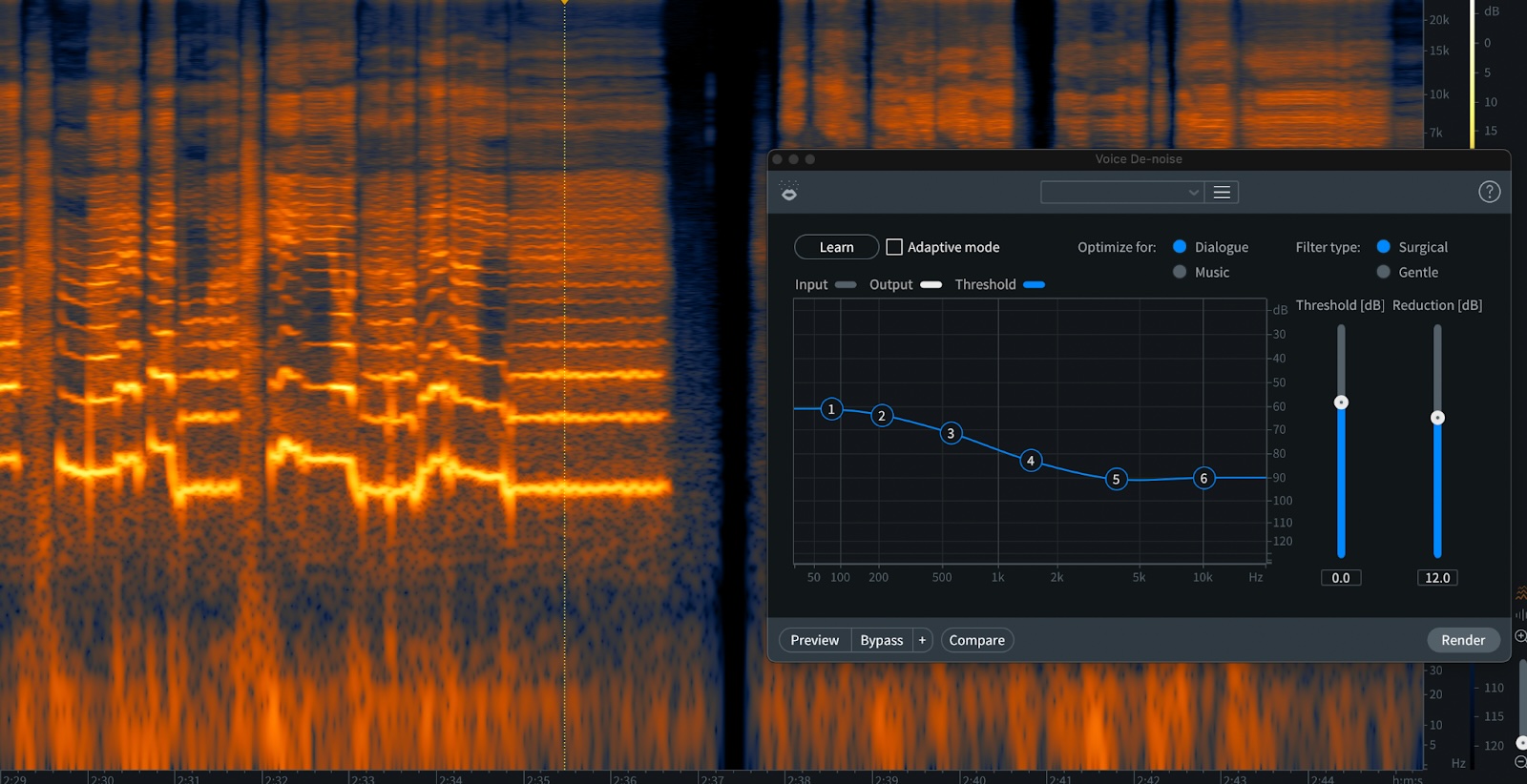

空調やファンのベースノイズはSpectral De-noiseが、ボーカルであればVoice De-noiseモジュールが便利です。ノイズだけの区間(楽器の音が鳴っていない状態)を録音してあることが条件になりますが、その区間からノイズのプロファイルを学習させることで、演奏の中からノイズの成分だけを取り除くことができます。

Spectral De-noiseでノイズだけの部分を学習させてRenderすると

演奏/歌唱に関係ない成分の色が薄くなって抑えられたことがわかります

ボーカルの場合はVoice De-noiseも有効です

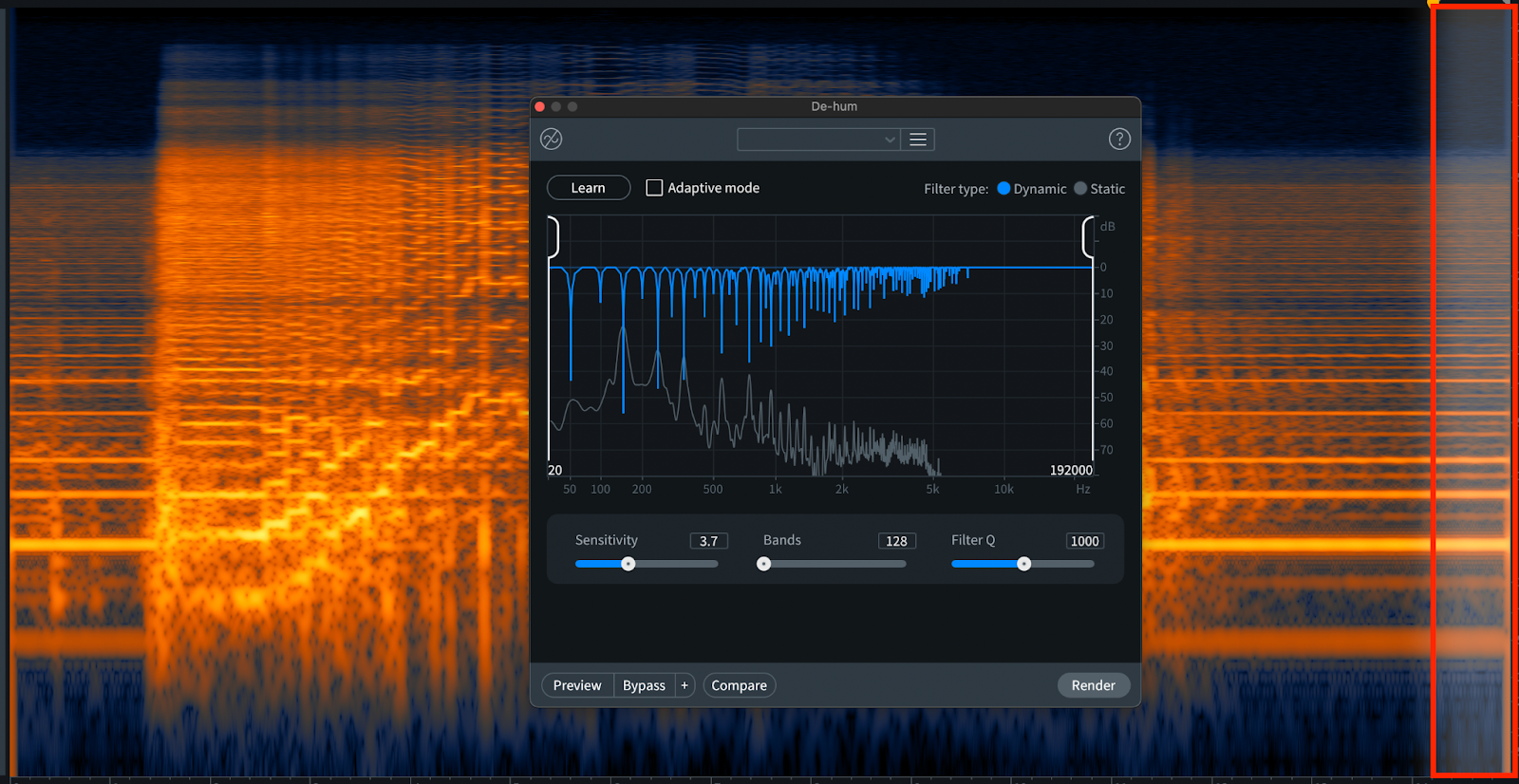

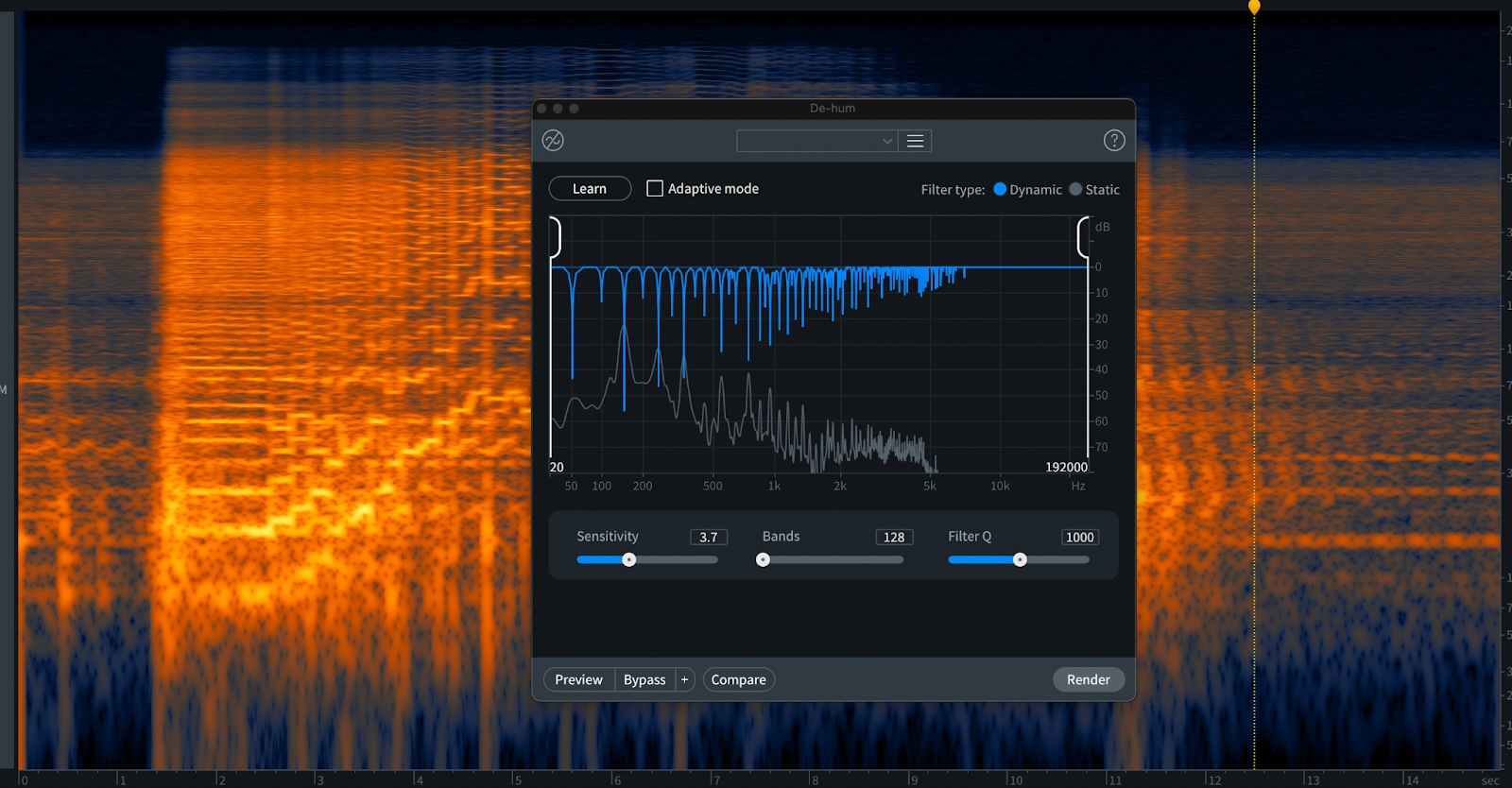

電源環境が良くないと50Hzや60Hzとその倍音にノイズがのってしまうことがあります。ギターアンプのように歪んだデバイスを使っているとそのノイズが増幅されて100以上もの高次の倍音が発生してしまうケースもありますが、De-humモジュールを使えばハムノイズの成分だけを狙って抑え込むことができます。こちらもSpectral De-noise等と同じ用に、ハムノイズだけの成分を選択してノイズプロファイルを覚えさせた時に最も良い結果を得ることができます。

De-humでノイズだけの部分を選択しLearnさせてからRenderすると

水平方向に規則的に並んでいた縞模様のようなノイズが抑えられたことがわかります

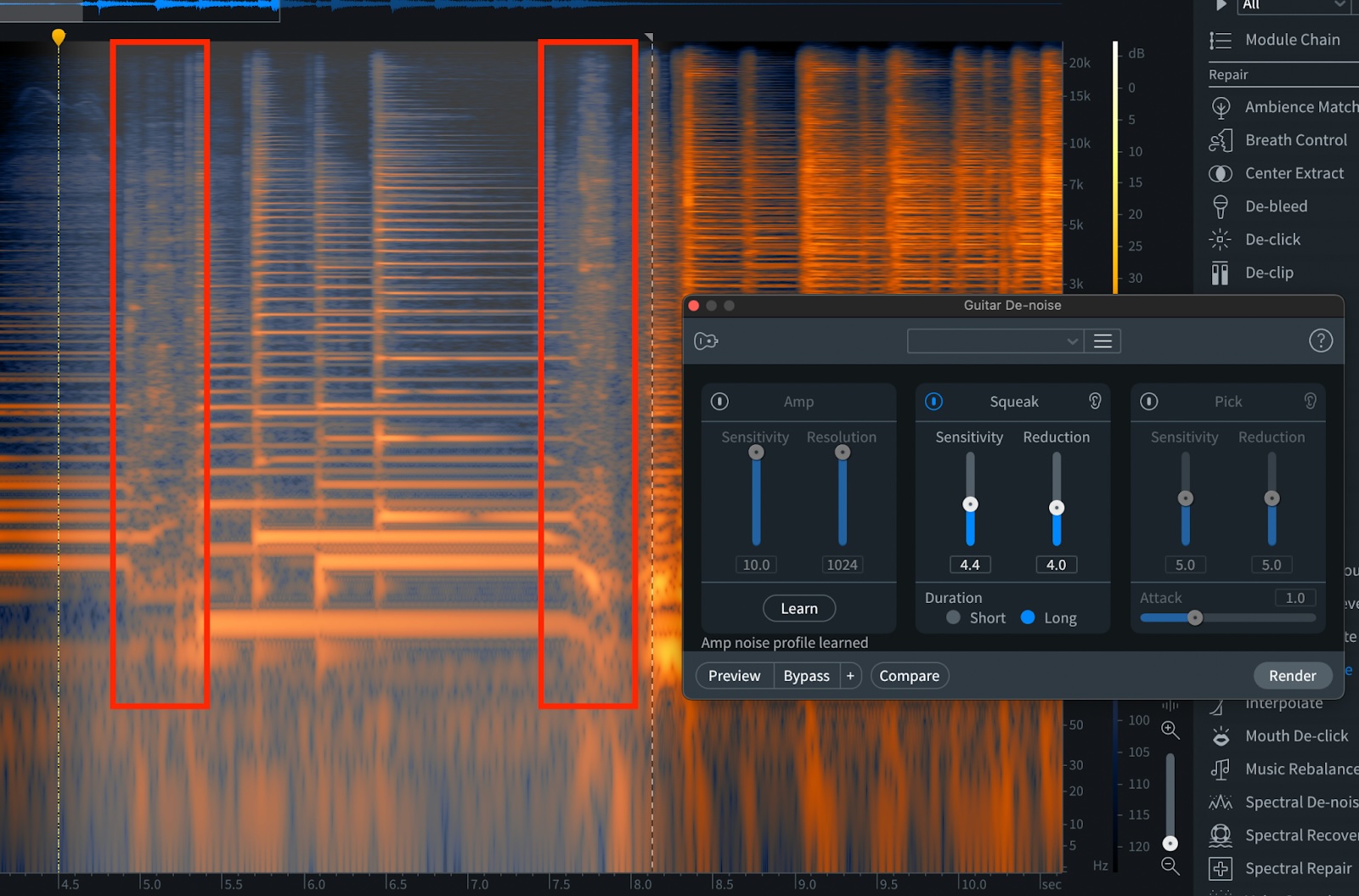

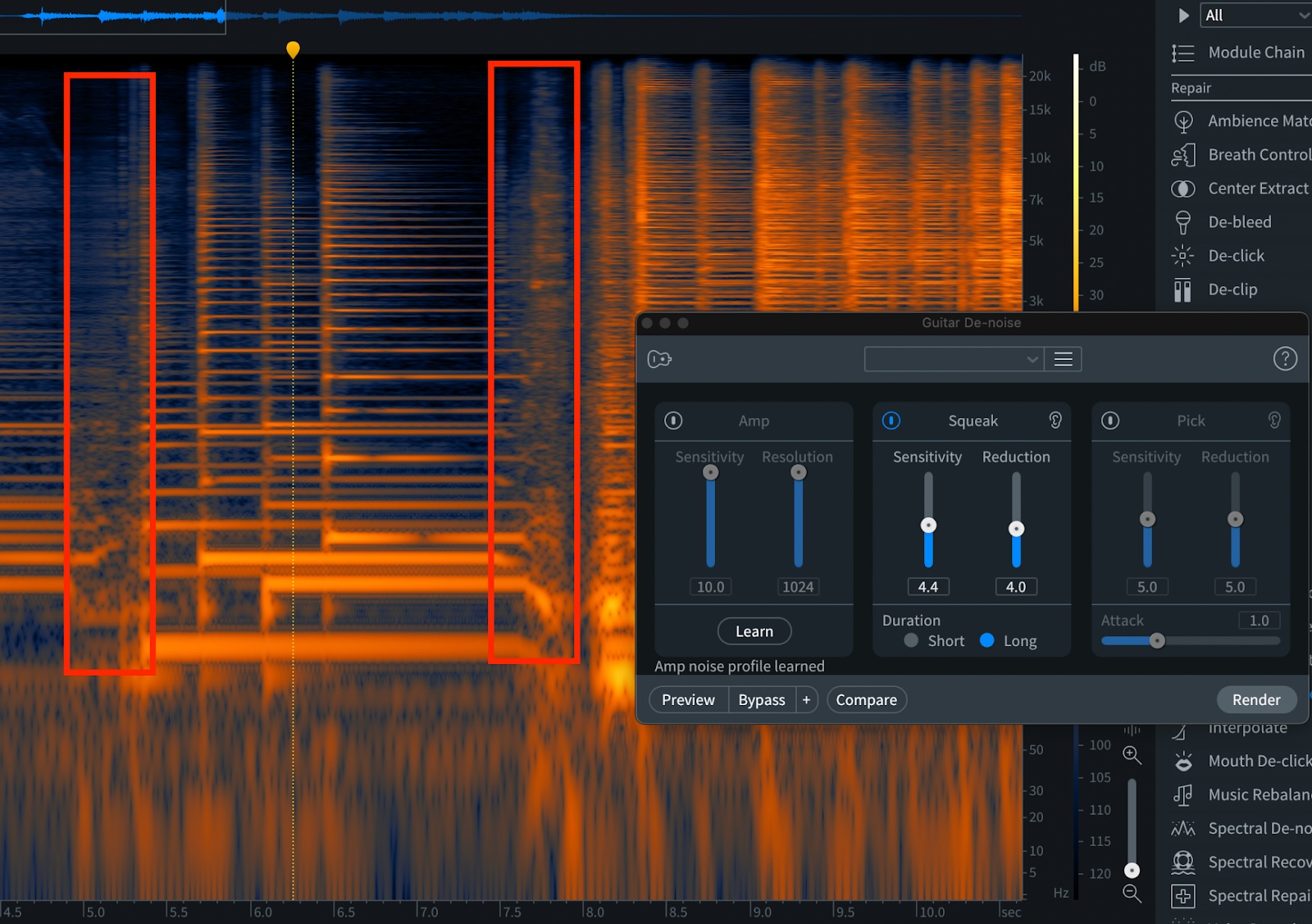

ギター(特にアコースティックギター)の弦を指で擦る音は時として耳障りで不快なものですが、Guitar De-noiseモジュールを使えば簡単に抑えることができます。Squeakモードを有効にすれば、キュッという嫌な成分だけに反応してリダクションがかかります。Sensitivityで感度を、Reductionで減衰量を調節することができ、耳のアイコンをクリックすれば差分を確認できるので狙った部分のみにかかっているかが確認できます。

Guitar De-noiseで指が弦を擦る音(赤い四角の部分)にを含む範囲を選択してRenderすると

その部分だけが薄くなって耳障りなキュッという音が抑えられたことがわかります。

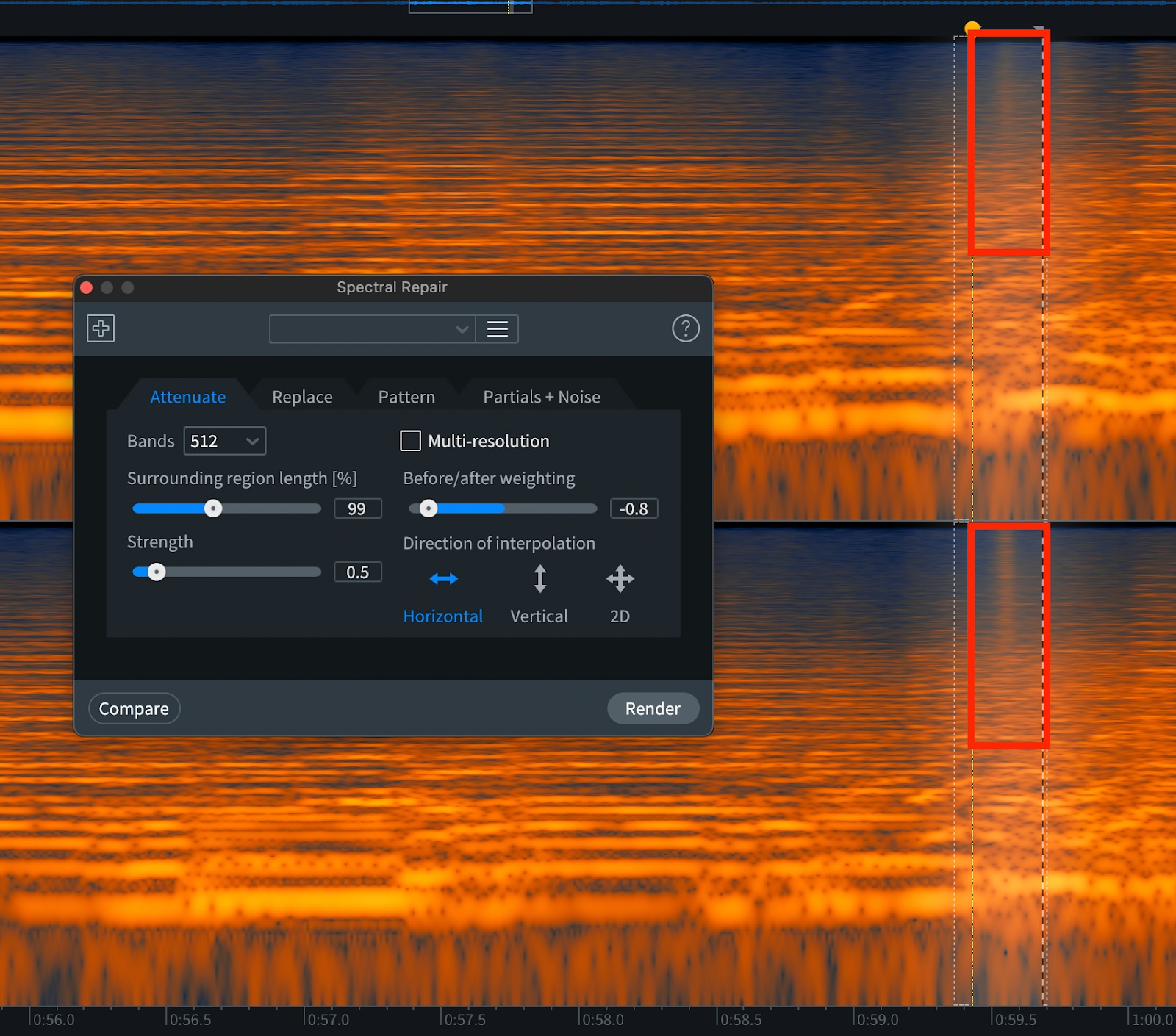

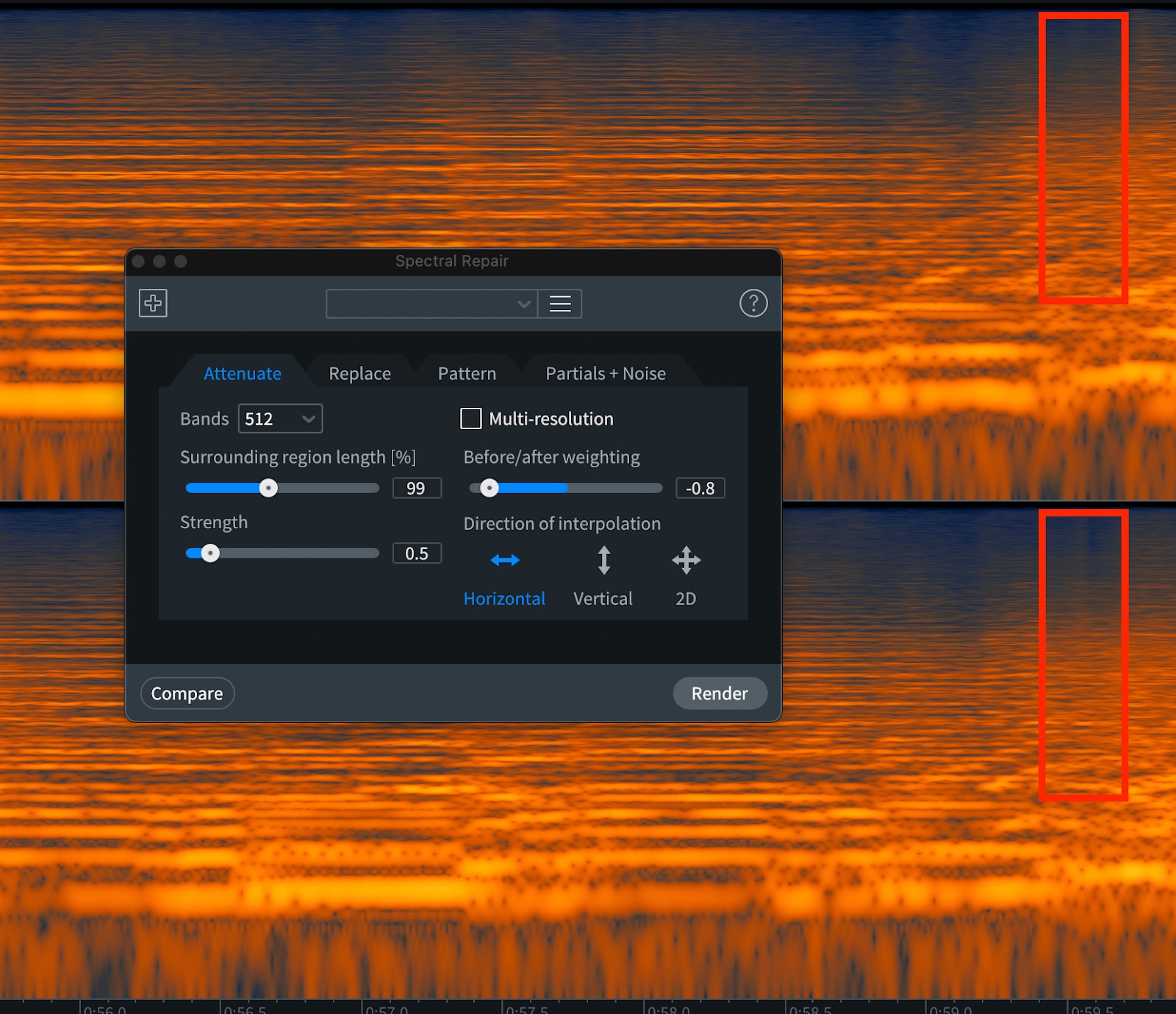

レコーディングスタジオでセクションの録音をするとよくあるのが譜めくり音や咳払い、足音などです。RX Audio Editor上でノイズと思しき部分が目視できていれば、Spectral Repairモジュールを使って取り除くことができます。ノイズの部分を選択したら、AttenuateやReplace等各種モードから適切なものを選んでRenderすればノイズが気にならなくなります。Attenuateでは前後または左右の文脈から選択範囲内のノイズと思われる成分のみを判別し抑えます。Replaceでは前後の文脈から選択範囲にくるべき情報を推測して補完し置き換えます。

ストリングスの弓がなにかに当たる音が混ざっているので範囲選択しSpectral RepairのAttenuateモードでRenderすると

演奏そのものに影響を与えずノイズが抑えられたことがわかります

Spectral Repairはパラメータが多いので、細かい意味合いが知りたい方はチュートリアル動画も併せてご確認ください。

過去のバージョンのRXでもこうしたノイズ等の諸問題を解決することができます。また、RXの便利なポイントが専用のエディタアプリがあること(Standard、Advancedのみ)です。DAWの中でプラグインエフェクトでノイズを処理するだけでもかなりのことができますが、専用エディタでスペクトログラムを見ながらノイズを特定しピンポイントに解決できること、そのためのツールがエディタ内に全て備わっていることが、快適なワークフローを実現する上で大きなポイントになっています。

最近RXのことを知ってRX 11の新機能だけを見て今ひとつピンと来ていない方もいらっしゃると思いますが、これまでの歴史の中で様々な問題を解決できるよう進化してきたツールですので、是非10日間の体験版を試していただければ幸いです。