Ozone 12の新しいモジュール【ミックスマスタリング学園】

本記事ではOzone 12 Advancedに追加された新しいモジュールの使い方をご説明します。

Bass Controlモジュール

Bass Controlモジュールは読んで字の如く低域をコントロールするモジュールです。単純に低域を増減するだけでなくパンチを強調したり抑えることができたり、低域の飽和感を簡単に制御することができます。

Bass Controlをインサートしたら、まずBalanceとPunchに注目してみましょう。Balanceでは低域のレベルを増減させます。低域の軽さ、重さはすぐ上の表示で確認することができます。

Lightに寄れば低域が軽く、Heavyに寄れば低域が重い

Punchでは低域のトランジェントのゲインを増減させます。すぐ上の表示では、ベースに対してキックが強ければボールが左に、キックが弱ければボールが右に動きます。

電源ボタン(Iを丸で囲んだもの)をクリックすることでそれぞれの処理をバイパスすることができます。

次にSustain PowerとPeak Controlを見てみましょう。Sustain PowerではThresholdを下回る成分に対してUpward Compressionを適用する他、サチュレーションの度合いを調節することができます。

オシロスコープを見ながらThresholdを設定したら、ノブを回していくとUpward Compressionが加わりレベルが低い部分が持ち上がっていきます。どの程度レベルが持ち上げられたかは右のメーターで確認できます。

下のスライダーを右に動かすとサチュレーションの無いクリーンでクリアな低域になり、

左に動かすとサチュレーションが豊かでダーティな低域になります。

Peak Controlでは低域のピークをリミッターで抑えることができます。オシロスコープを見ながらThresholdを設定したら、下のスライダーでハーモニクスがどの程度たされるかをコントロールします。右に動かすとクリアなリミッティングになり左に動かすとダーティな音色のリミッティングになります。

Bass Controlは画面右上のCutoff Frequencyで設定された周波数より下の成分に対して作用します。Sボタンを押せば、Bass Controlが扱う低域だけをソロで再生することができます。Zoomを上下させるとオシロスコープの上下のズームの比率が変わります。

Deltaボタンを押すと、Bass Controlによって低域に生じた変化のみを聴くことができます。

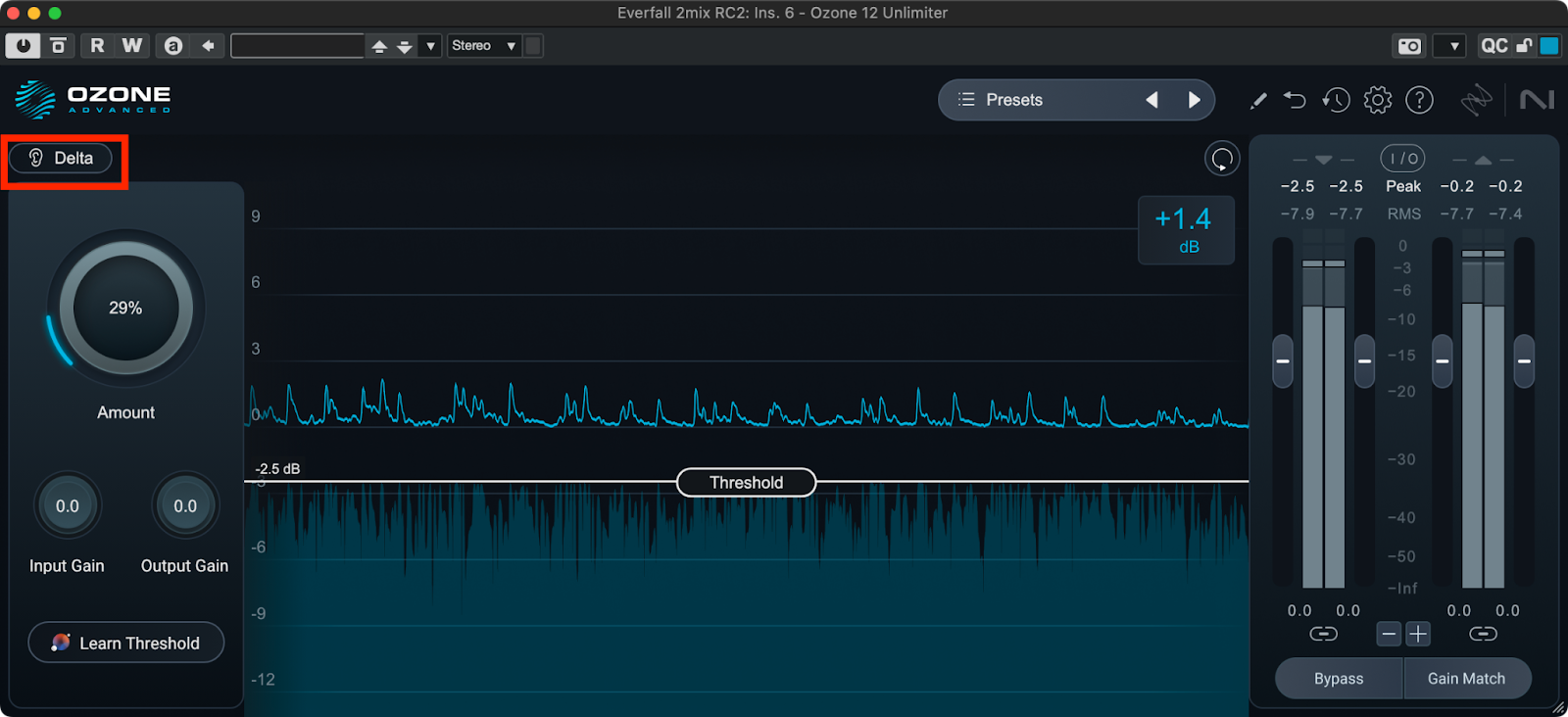

Unlimiterモジュール

Unlimiterモジュールを使うと、過剰なリミッティングによって損なわれてしまったダイナミクスやトランジェントを再生することができます。

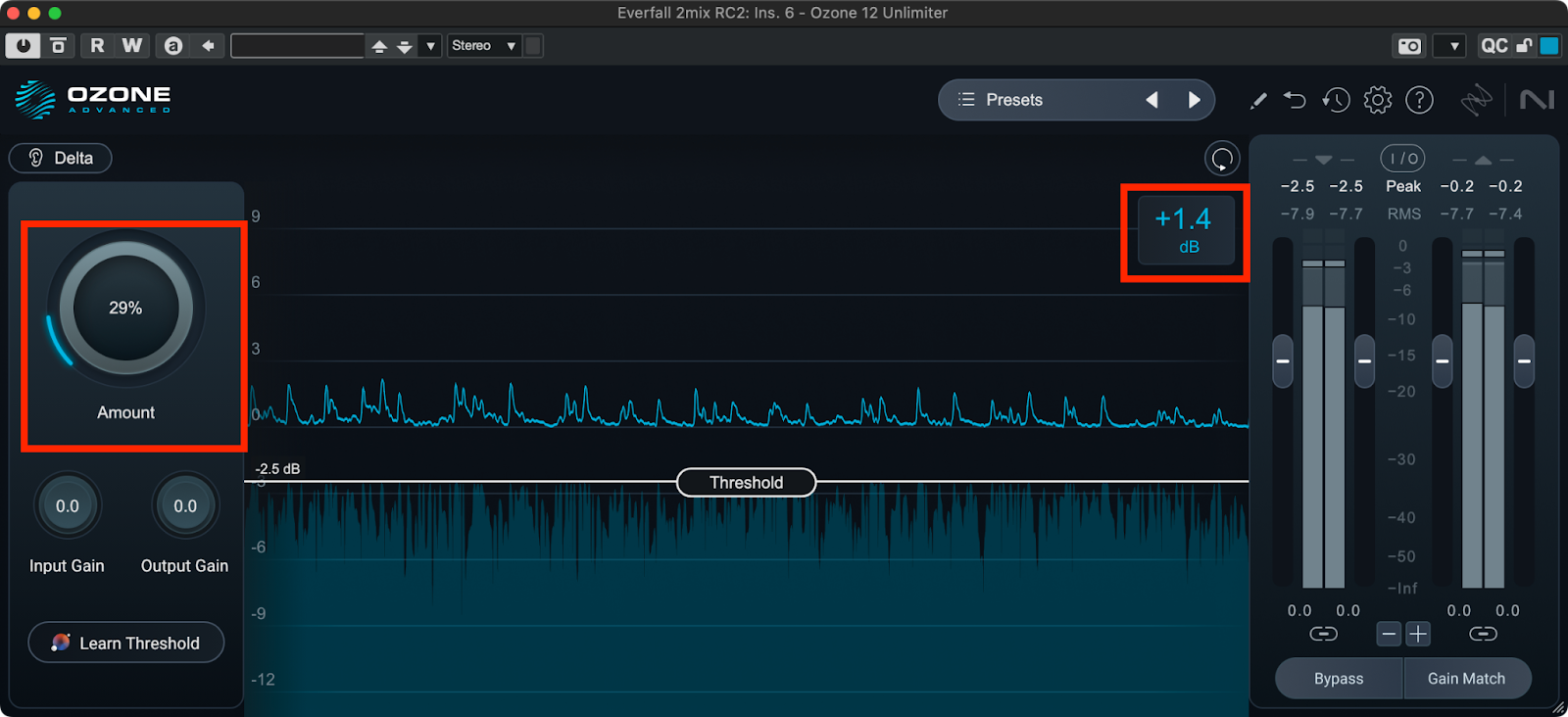

マキシマイザーやリミッターで激しく圧縮されてしまった波形に対しUnlimiterをインサートしたら

Learn Thresholdボタンをクリックしてからトラックを再生し、リミッティングがかかっているピークレベルまでThresholdを移動させます。

解析が終わると自動的にThresholdが検出される

この状態でAmountノブを上げていくと、事前に別のリミッターによって取り除かれてしまっていたトランジェントを復元することができます。トランジェントが復元されたことによるピーク値の上昇分が右上に表示されます。

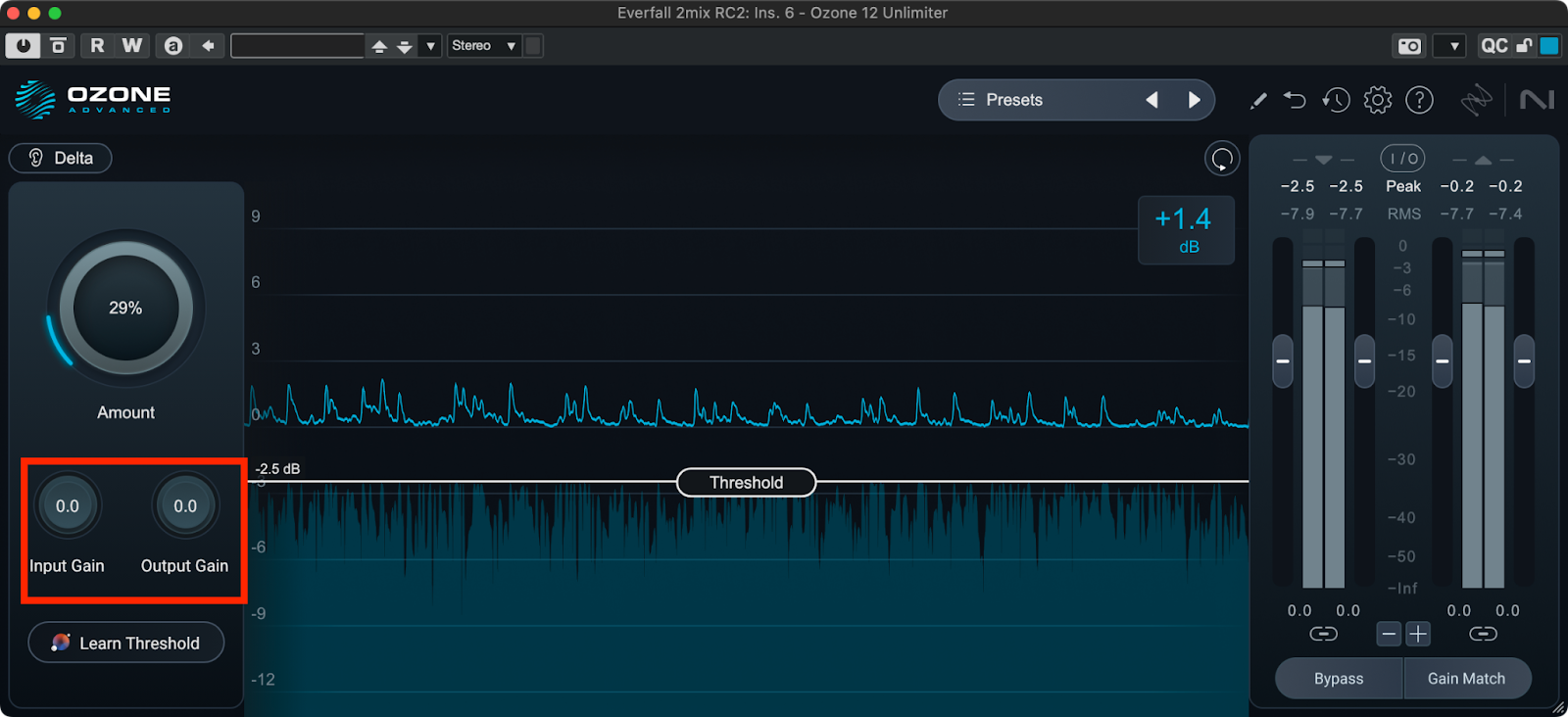

Unlimiterが動作する前後のゲインをInput GainとOutput Gainで調整することができます。Input Gainを後で変えた場合はその分だけThresholdを動かすか、Learn Thresholdをもう一度実行して下さい。

Deltaボタンを押すと、Unlimiterで復元されたトランジェントのみを聴くことができます。

Stem EQモジュール

Stem EQを使えば、通常のEQと同じ感覚でミックス済の波形の中のボーカル、ベース、ドラム、その他の楽器のみに対してEQを施すことができます。

ミックス済の波形にStem EQモジュールをインサートしたら、Vocal、Bass、Drum、その他の楽器から、処理したい楽器をクリックして選んで下さい。

EQのノードの追加や数値の調整はOzone EQと同じです。例えばベースのローエンドを補強して

ドラムのスネアやキックのハリを強調してボーカルの中域の共鳴を抑制する、と言ったことが、1つのモジュールの中で完結します。

ソロボタンを押せばそれぞれのパートをソロで再生することができ、そのままの状態でEQのパラメータを調整することができます。

ソロボタンの隣の電源ボタンを押せば、各パートへのEQ処理を有効/無効にできます。

また、各パート名の隣の数値をマウスでドラッグしたりダブルクリックしてキーボードで直接数値入力することでそのパート全体の音量を変えることもできます。