Neutron 5の新機能と改善点【ミックスマスタリング学園】

先日ついにリリースされたNeutronの最新バージョンNeutron 5、皆さんはもう試されたでしょうか? この記事では、Neutron 5で追加された新機能と改善点についてご紹介します。

Neutron 5には3つのモジュールが追加されました。まず1つ目がClipperモジュールです。

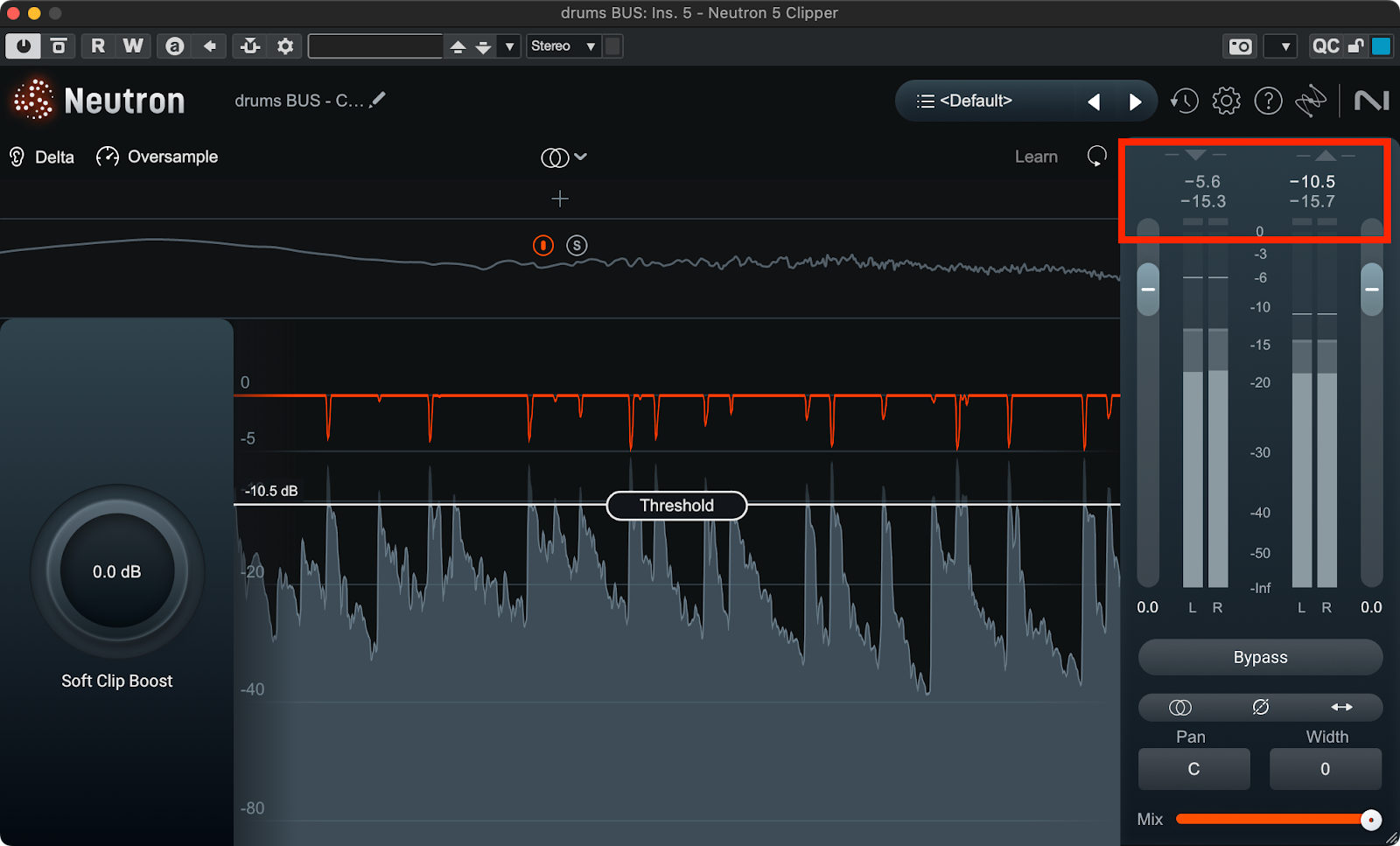

Clipperモジュールでは最大3バンドに分けたクリッピングが行える他ソフトクリッピングさせることでピークレベルを保ったままより信号の平均レベルを高めることができます。ビフォーアフターを比べると、ピークレベルが変わらないまま音量感が増していることがわかります。

ピークレベル(上の数字)が約5dB下がっているのに対しRMSレベル(下の数字)がほぼ下がっていない

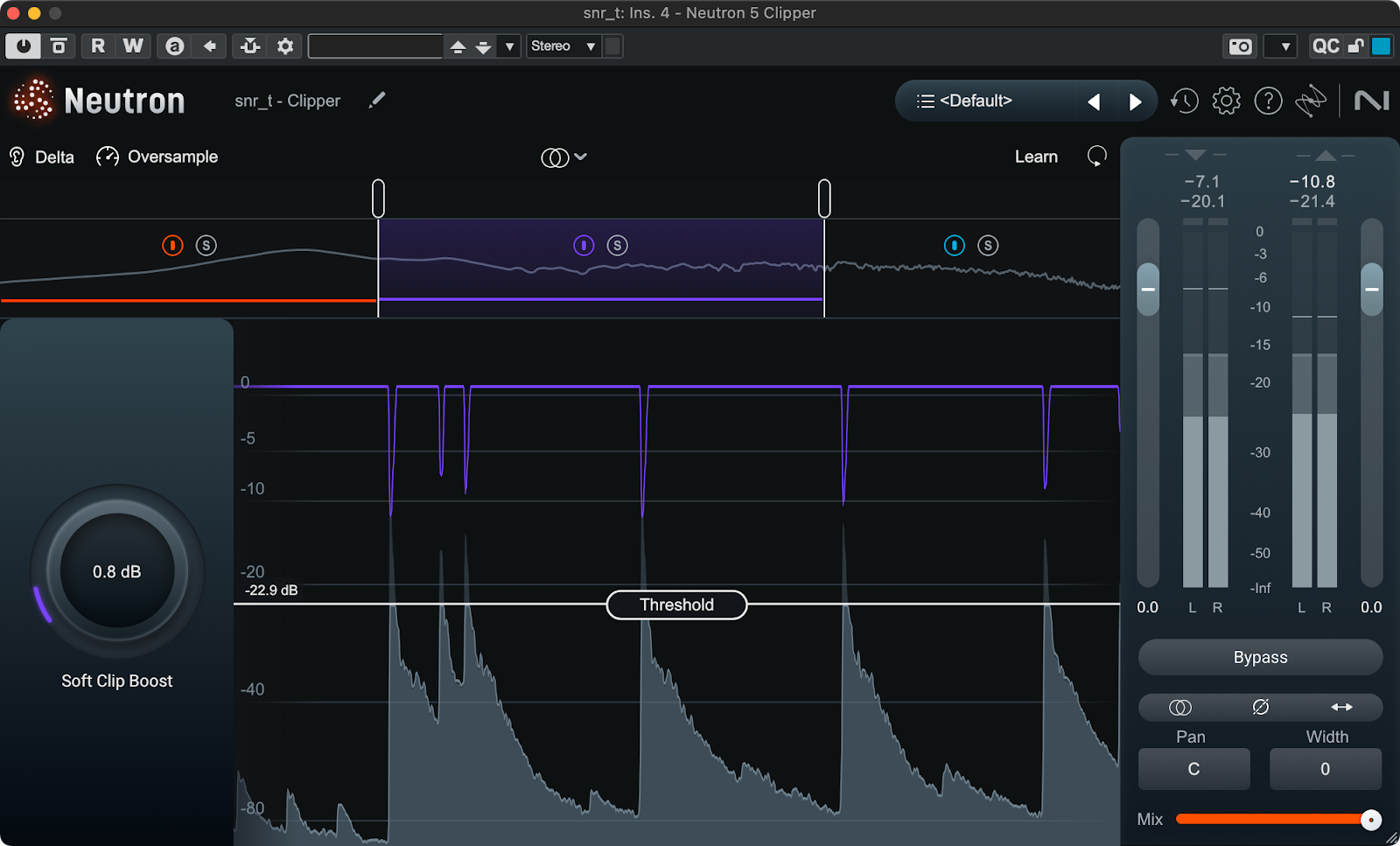

Clipperにより、例えばドラムのピークレベルを抑えることができる他コンプレッサーやトランジェントシェイパーではできない音作りも可能です。例えば、低域や中域にClipperを使うことで歪みを発生させ明るい印象の音にすることができます。

低域と中域のみをクリッピングし音色を変化させている様子

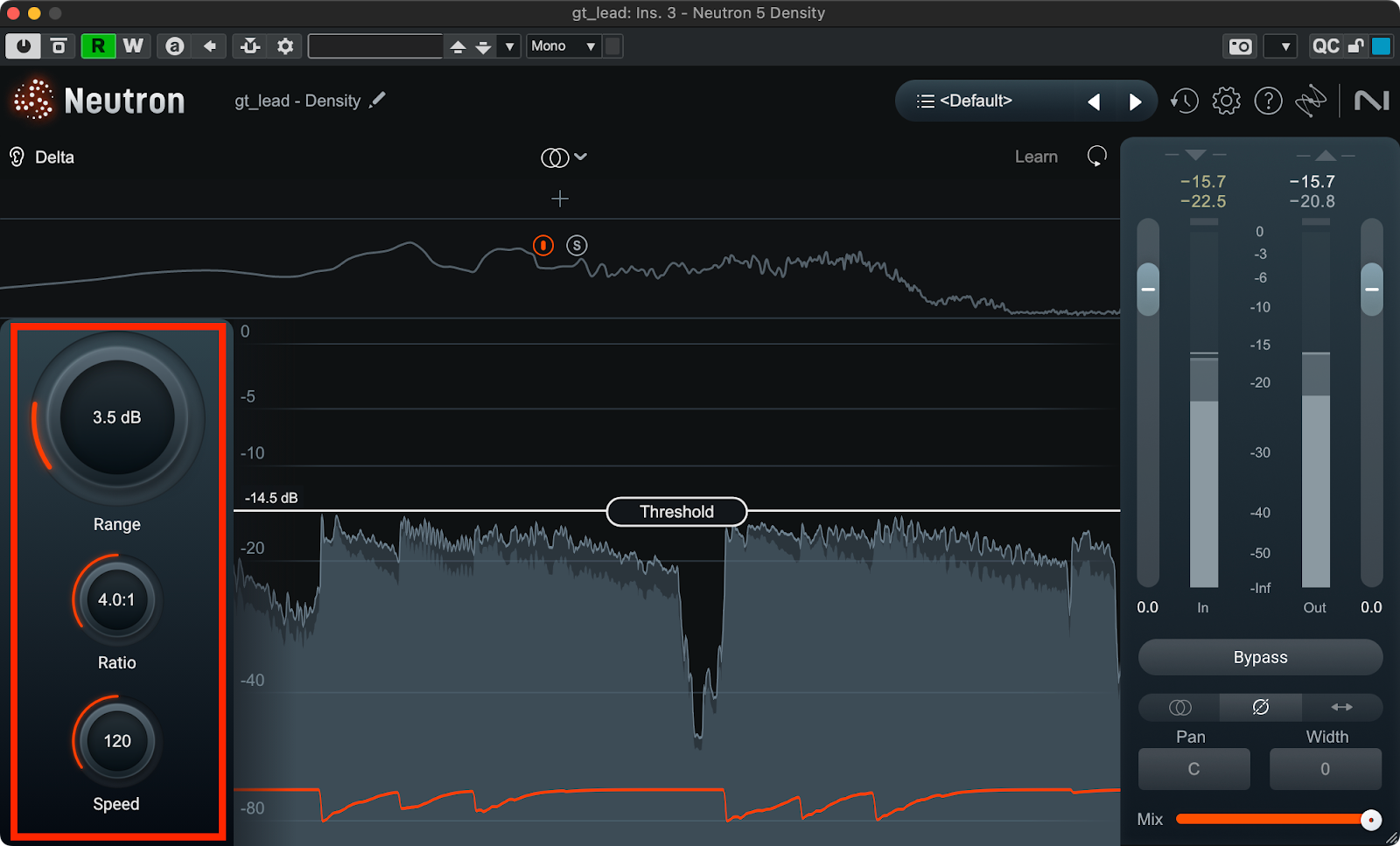

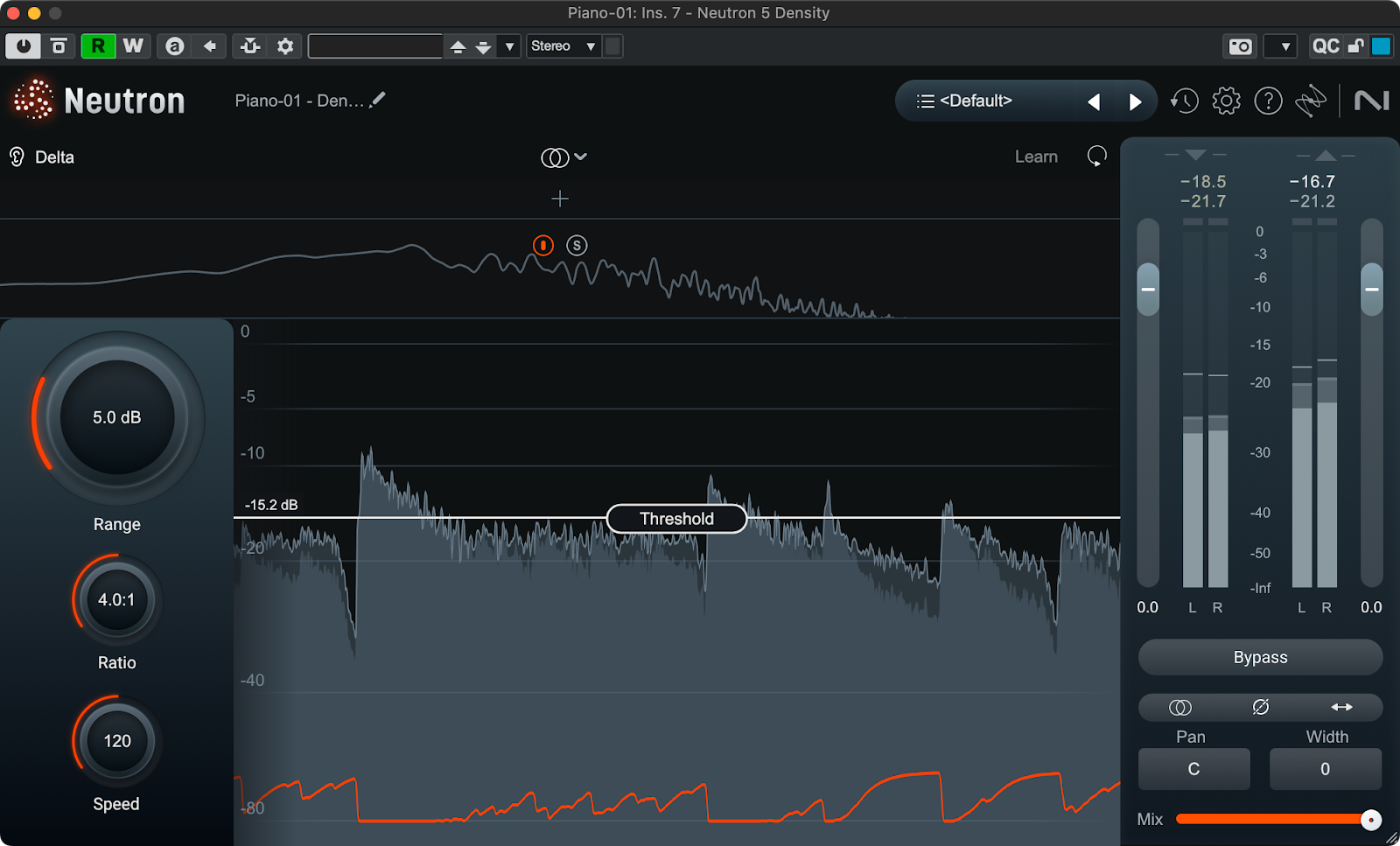

2つ目がDensityモジュールです。これはUpward Compressionに特化したモジュールで、Thresholdを下回る成分を最大でRangeの値の分だけブーストすることでアタックの質感に影響を与えることなく信号のダイナミックレンジを狭めることができます。Upward Compression自体はOzoneのMaximizerでも使用されている技術ですが、こちらはよりミックスで使いやすいようにレンジやアタック、リリースが細かく変更できるようになっています。

Range、Ratio、SpeedによりUpward Compressionのかかり具合を微調整可能

例えばボーカルに使うと、テイクの中で埋もれてしまって聞き取りづらい部分を浮かび上がらせて

ボーカルの存在感を一定に保つことができます。この時音量の大きな部分には影響を与えないため、

Compressorを使った時のような息苦しい音になることはありません。

フレーズの終わりで聞き取りづらくなった部分(赤枠で囲んだ部分)のボーカルを自然に持ち上げる様子

ボーカル以外にも、ピアノやクリーントーンのエレキギターのような楽器にも効果的です。アタックの質感を変えることなく、アレンジの密度に応じて減衰音の存在感をコントロールすることができます。

ピアノにかけると強いアタックに対しては効果を及ぼさず、サステインや柔らかいタッチの部分のみを持ち上げることができる

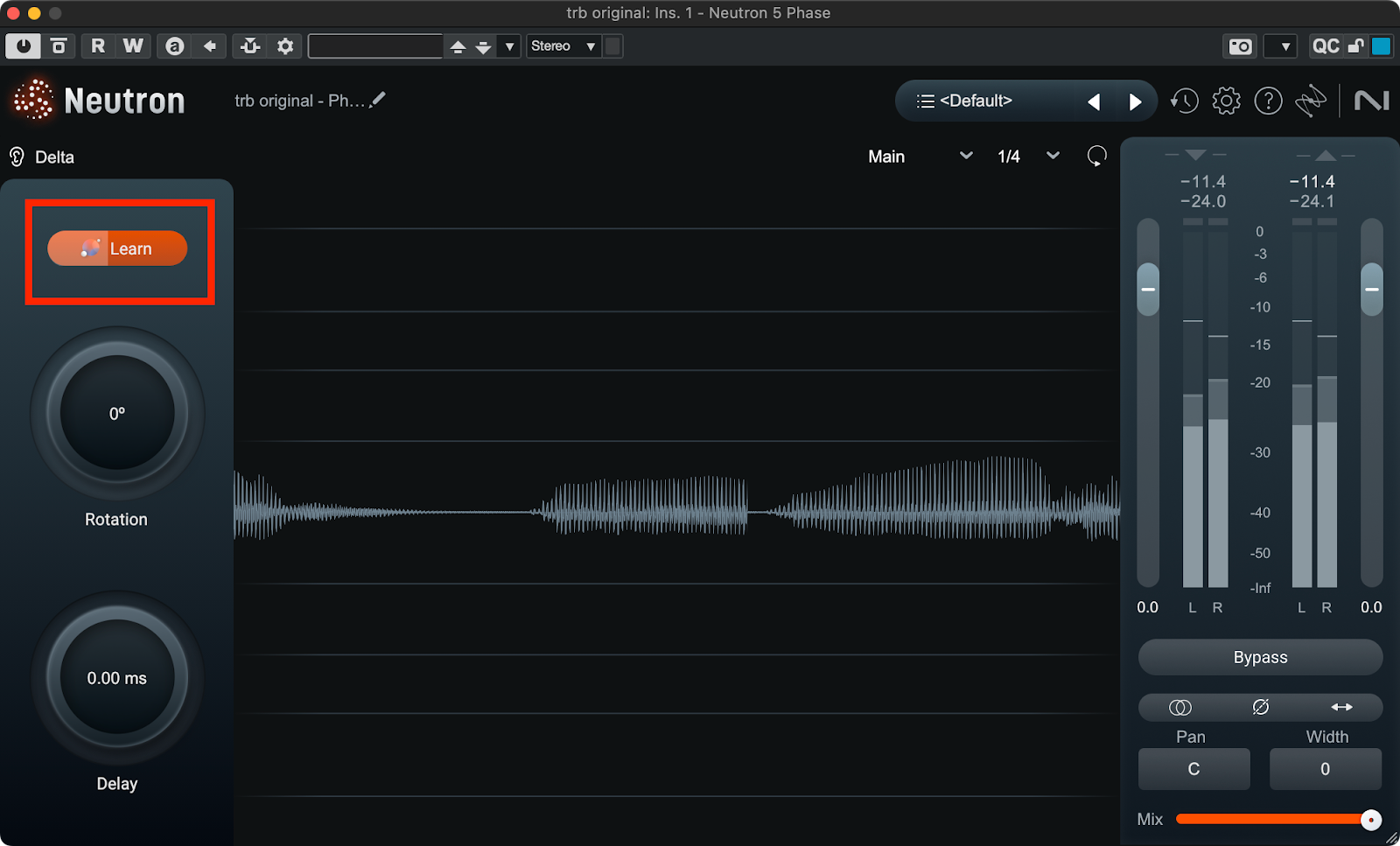

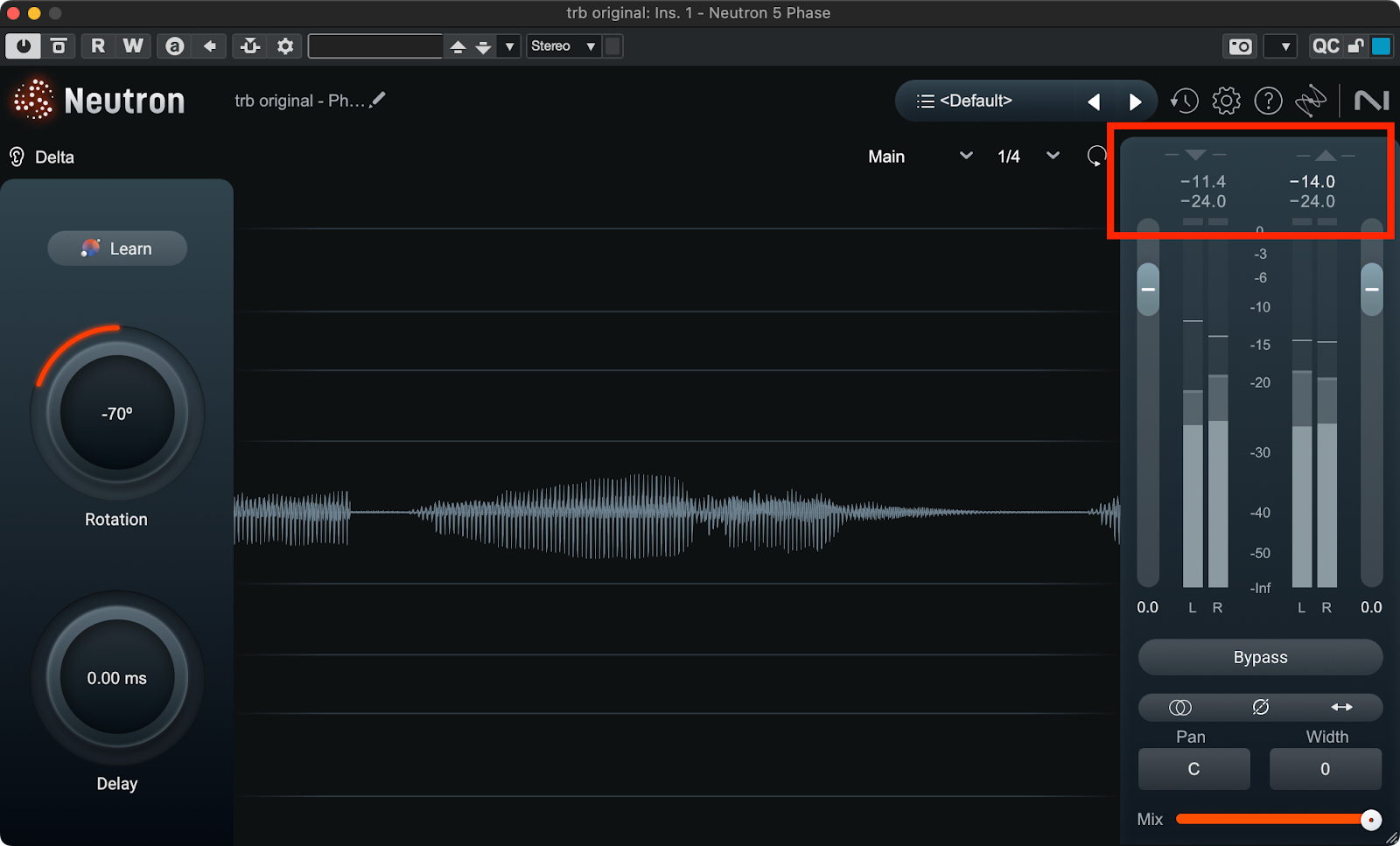

3つ目がPhaseモジュールです。例えばトロンボーンのように波形が上下非対称のものに対して、位相を回転させることでプラスとマイナスの振幅を揃え、ピークレベルを下げることができます。

Learnボタンを押すと自動的に位相をどれだけ回転させればいいか計算してくれます。

Learnを押してからトラックを再生すると位相をどの程度回転させるべきか自動的に算出してくれる

Phaseモジュール自体で音の聞こえ方は変わりませんが、ピークレベルが下がりヘッドルームを広げることができます。

位相を回転させたことでピーク値のみが2.6dB下がっている

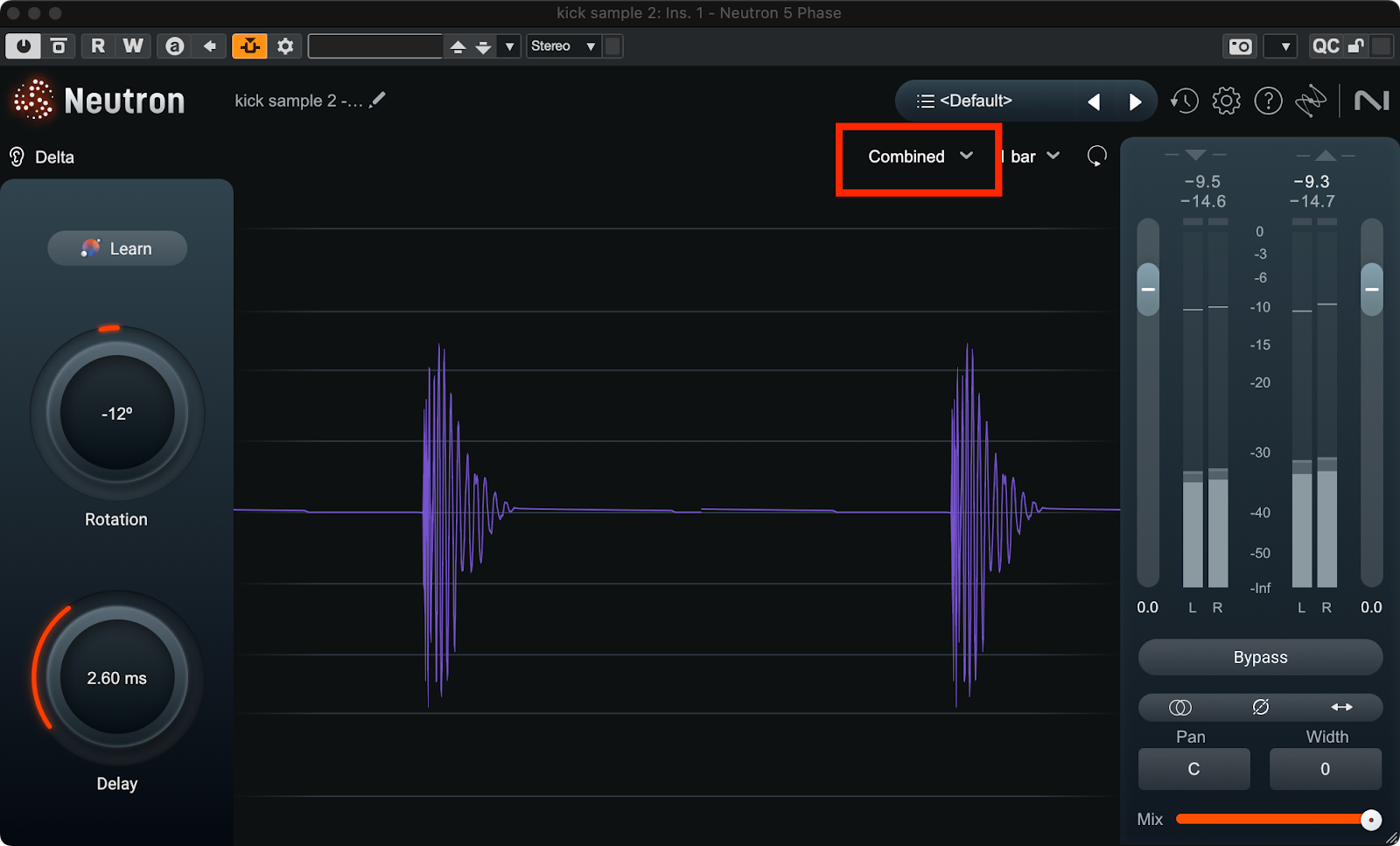

更にサイドチェイン入力があり例えば2つのキックのサンプルを重ねる時にオシロスコープを見ながらお互いの時間差を調整することによって最もインパクトのあるタイミングでレイヤーすることができます。

Combinedの設定にすると2つのトラックを重ね合わせた波形がオシロスコープ上に表示される

ここでもLearnボタンを使うことで片方のサンプルに位相の回転と遅延をどれだけ加えれば2つのトラックが最も噛み合うのかを自動的に計算することができます。

以上が3つの新しいモジュールのご紹介でした。

Neutron 5ではアシスタント画面が刷新され、よりトラックの音作りを直感的に行うことができるようになりました。モジュールチェーンにはDensityモジュールが追加され、トラックの音色をより良く作り変える提案を行うことができます。

新しくなったアシスタント画面。ターゲットとなる楽器を選んだら各種のノブを回すだけで音作りをブラッシュアップすることが可能。

ここからは細かい改修点をご紹介していきます。ExciterモジュールやClipperモジュールにOversampleボタンが追加されました。これにより折り返しノイズを防ぐことができます。

赤枠内のOversampleを有効にすることで折り返し雑音を防いでいる様子

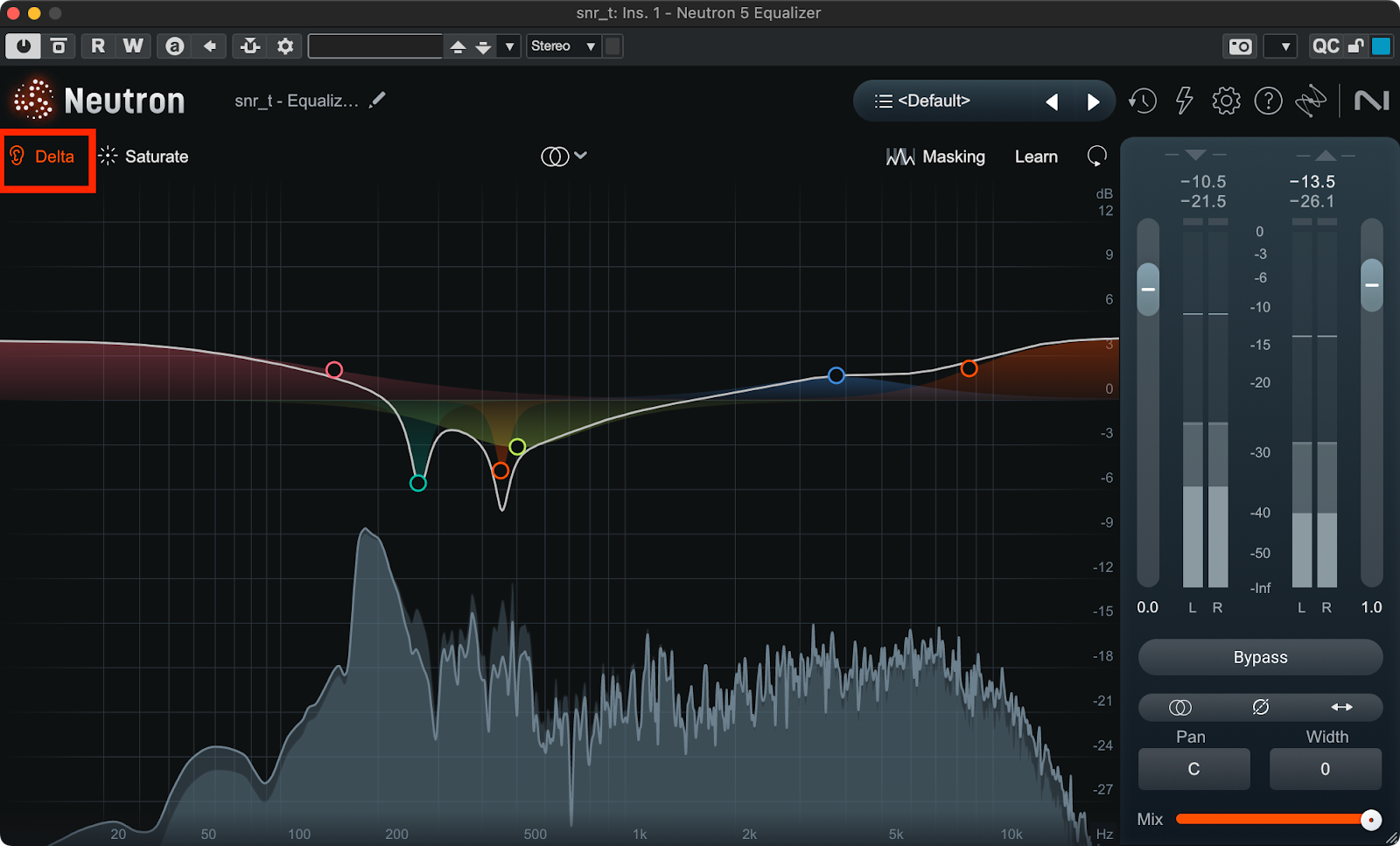

各モジュールにDeltaボタンが追加され、モジュールごとの処理によって生じた差分をモニターできるようになりました。

赤枠内がDeltaボタン

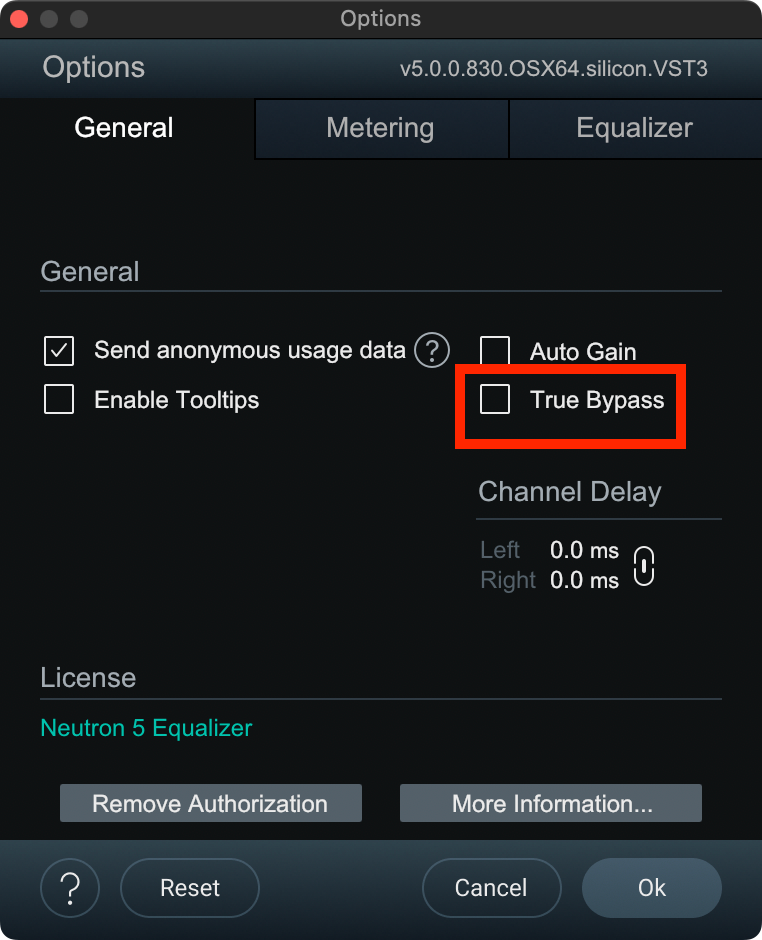

レイテンシーの補正を行うバイパスモードがデフォルトになり、無音を挟まずにプラグインをバイパスできるようになりました。

True Bypassのチェックが外れた状態をデフォルトに設定できるように

Ozone 11で追加されたTransient/SustainモードがNeutronにも追加されました。

EQ等のモジュールの処理モードにTransient/Sustainが追加

その他にもEQモジュールが過去のバージョンと比べて見やすくなったりと、細かいところで視認性や使い勝手が向上しています。

Neutron 4 Equalizerで上記のEQと同じカーブを書いた場合の様子。横軸のスケールが調整されて見たい部分の情報が大きく見えるように。

以上がNeutron 5で追加された新機能や変更点です。これまでのユーザーであれば全体的に使いやすくなったことが感じられると思いますし、これから使ってみるユーザーであればこれ一つでトーンとダイナミクスの制御が済んでしまう便利さに満足して頂けると思います。