Cascadiaの使い方【ミックスマスタリング学園】

Catalystシリーズ第三弾、ディレイのプラグイン「Cascadia」がリリースされました。この記事では、Cascadiaの使い方をご紹介します。

Cascadiaは簡単に言うとディレイ版Auroraのようなもので、ドライの音がディレイの音で滲んでしまのを防ぐことができます。

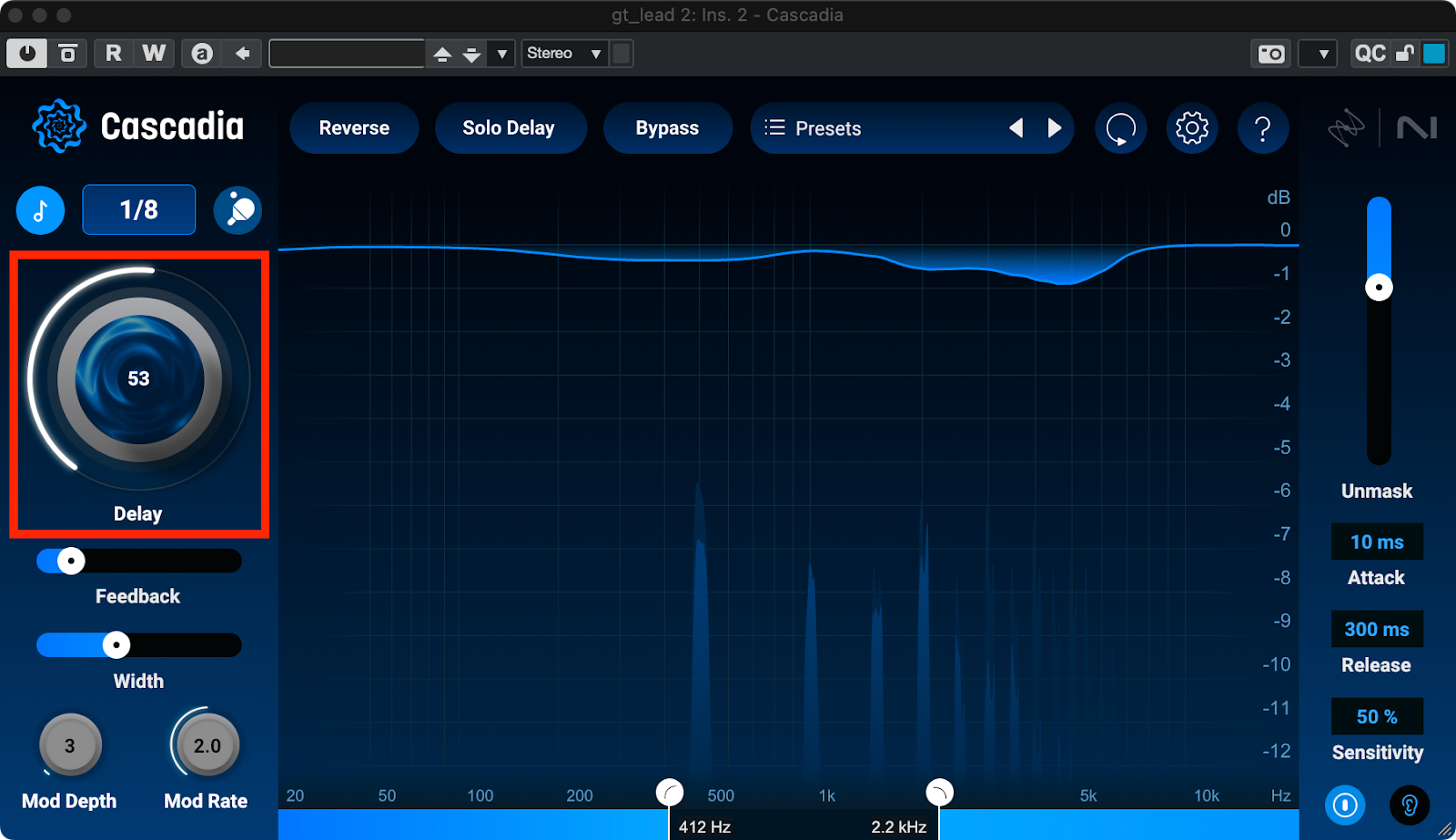

CascadiaをトラックにインサートしたらDelayノブを上げてみましょう。すると、ドライ音はそのままにディレイの音が足されていくことが分かります。

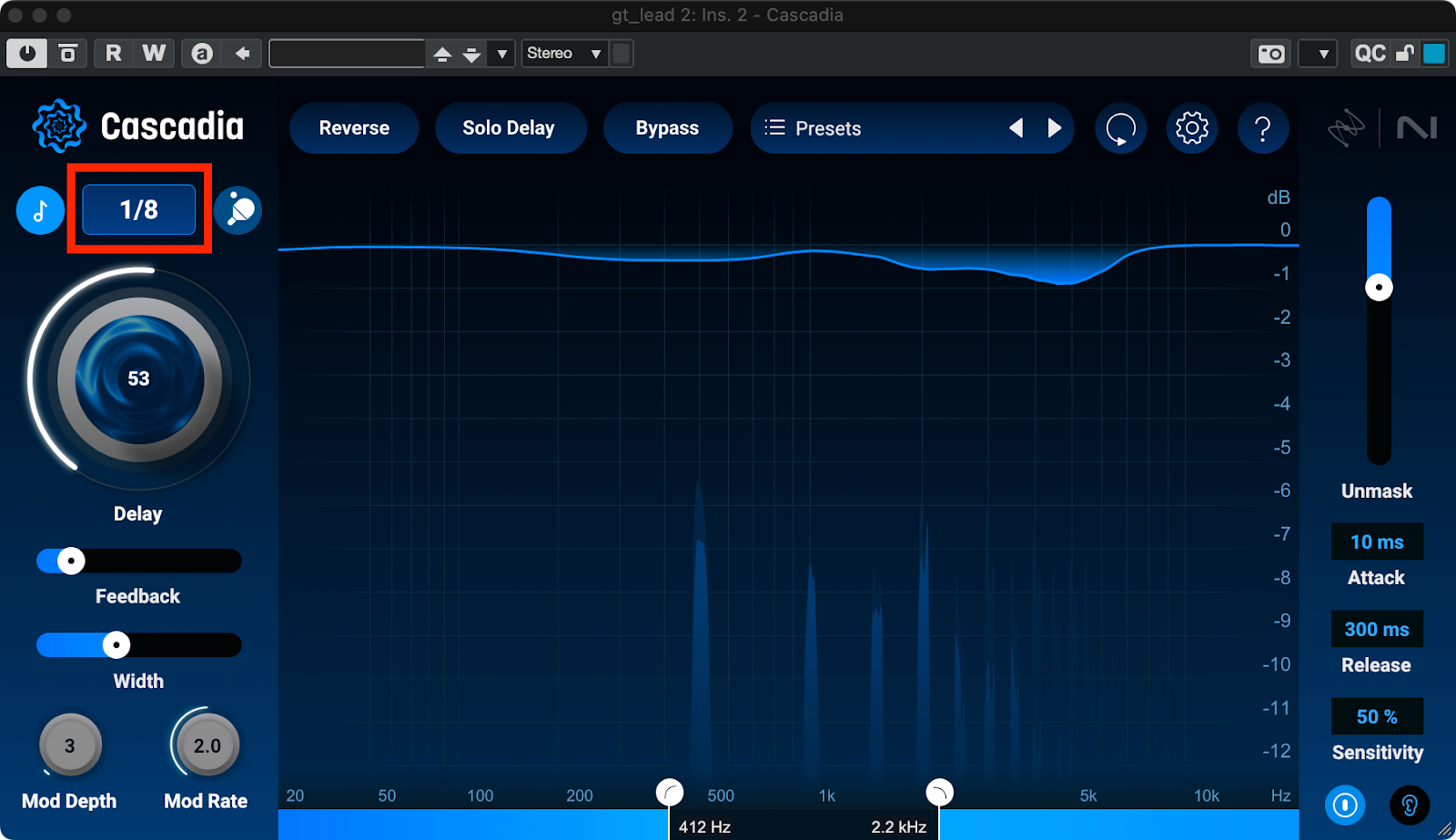

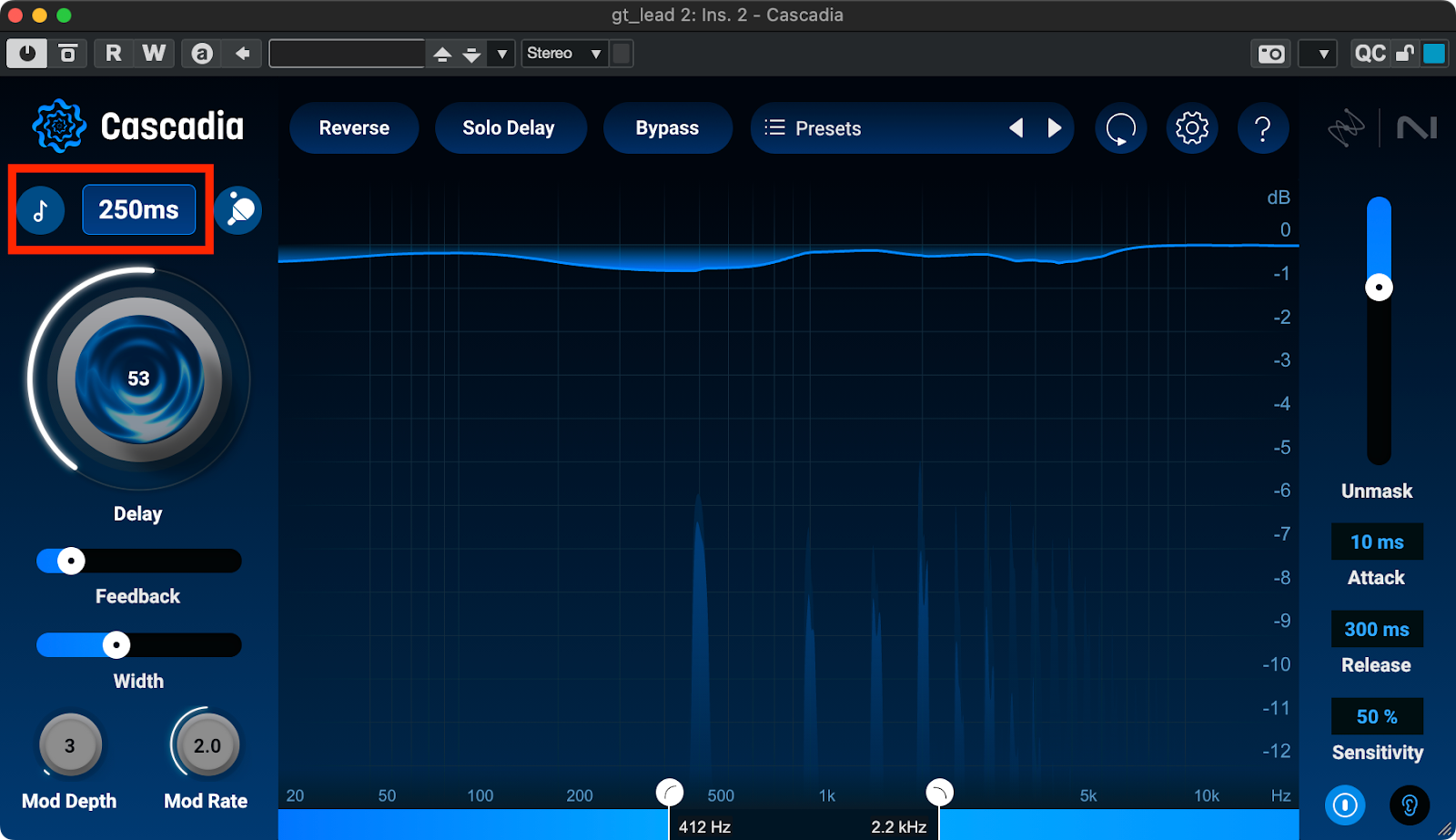

この時のディレイタイムは一小節半から32分音符の三連符までの間で選ぶことができます。

また、隣の音符ボタンを押せばホストDAWとの同期を解除してミリ秒の絶対値で指定することもできます。

右側の卓球のラケットのボタンを押すとピンポンディレイになり左右に広がります。また、右上のReverseボタンを押すとディレイが逆再生されます。つまりリバースディレイになります。

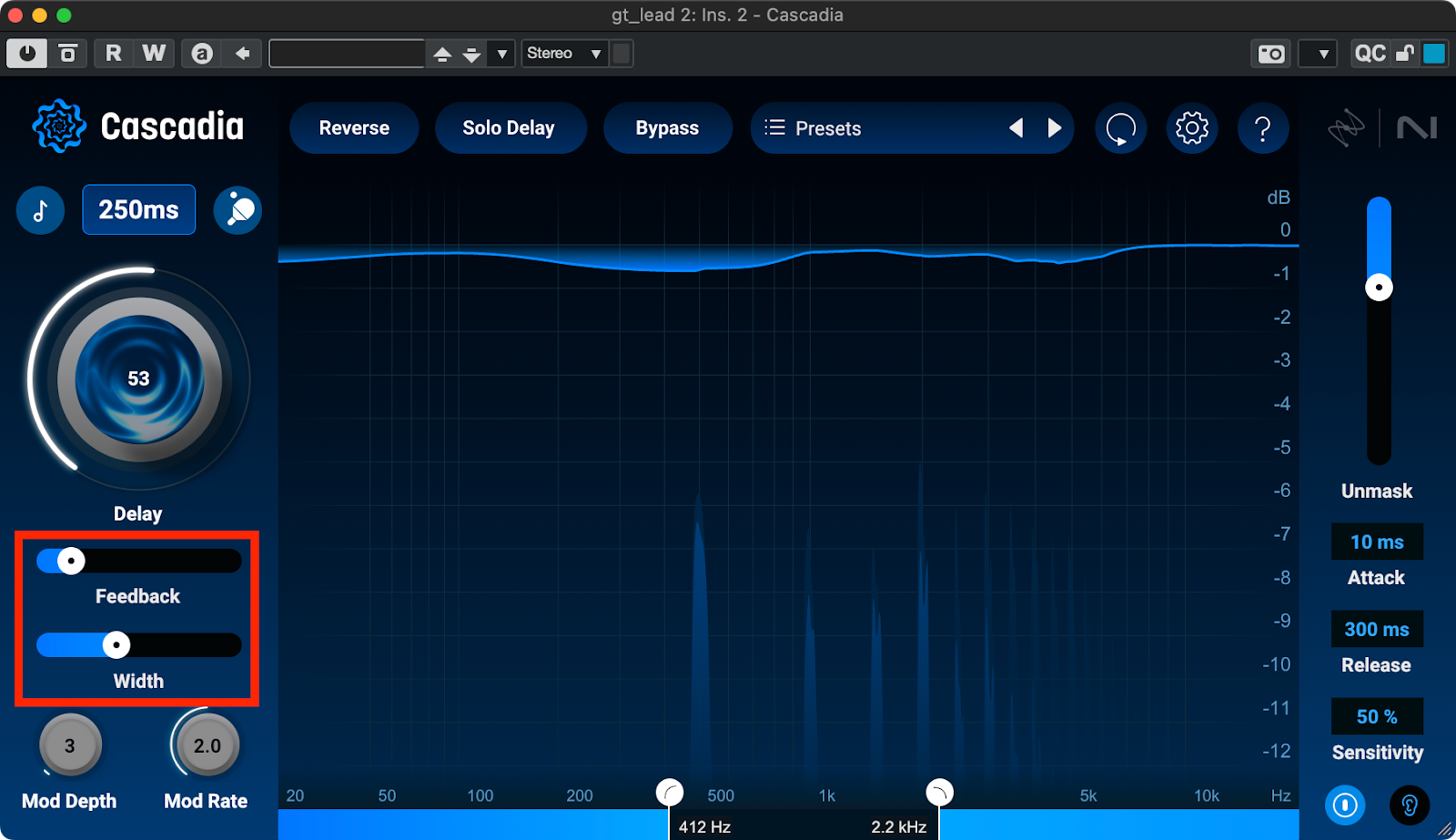

Feedbackではディレイが一度再生されるごとに何%まで音量が小さくなるかが調整できます。つまり、Feedbackを大きくすればするほどディレイは長く残ります。Widthではピンポンディレイのステレオ幅を調整することができます。

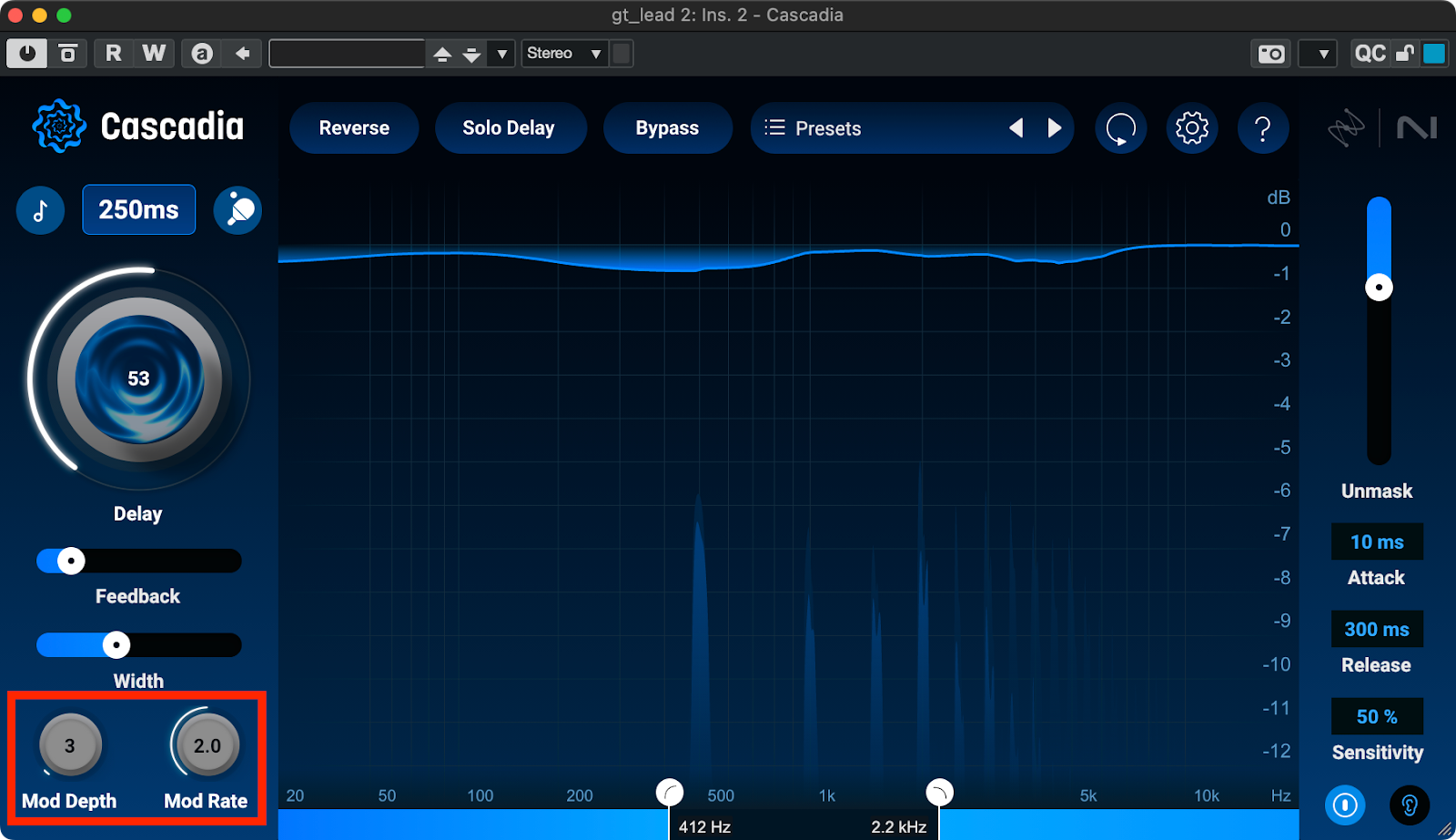

Cascadoaのディレイはピッチにモジュレーションをかけて揺らすことができます。Mod Depthではピッチの揺らぎの大きさを、Mod Rateではピッチが揺れる速さを設定します。Mod Depthを0にしていればピッチは一定のままです。

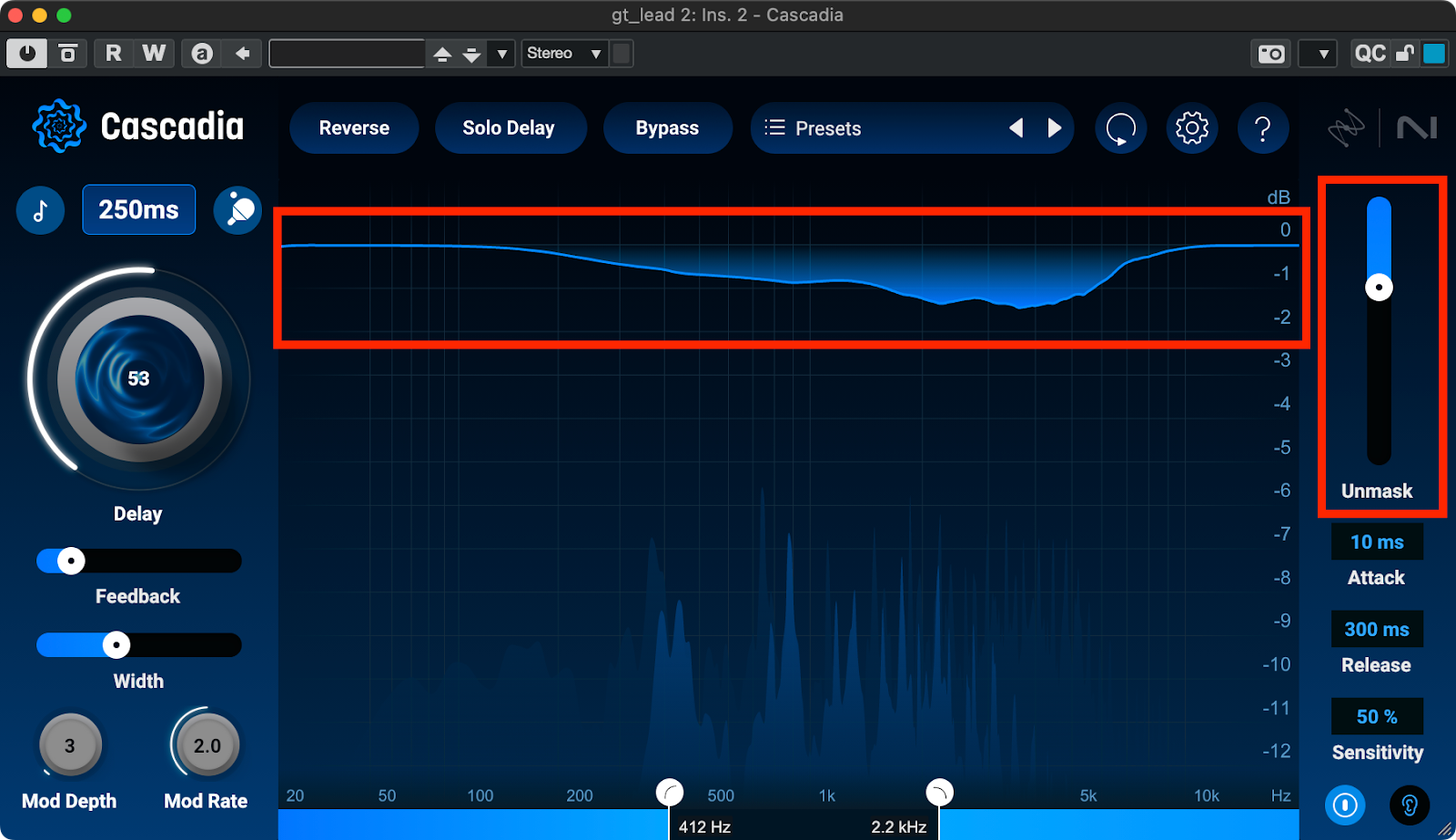

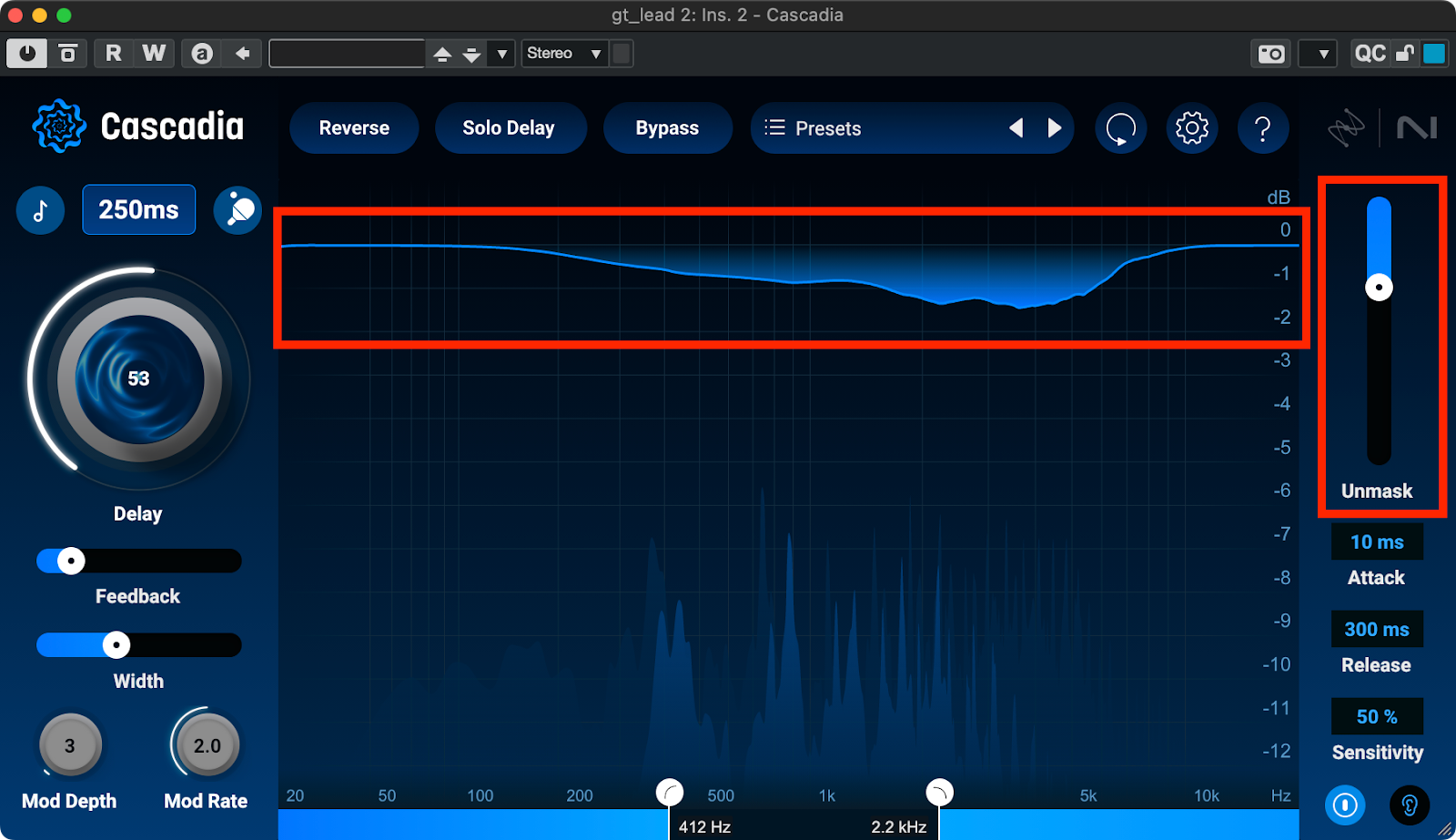

次に画面の右側を見てみましょう。UnmaskスライダーがCascadiaの最大の特徴と言えます。このスライダーを下げていくと、ドライ音とウェット音がぶつかっている帯域を検出し、ウェット音の側を

動的にカットすることでドライ音を滲ませずにはっきりと聞かせられるようになります。

Unmaskのスライダーを下げると左側の四角で囲んだ部分がカットされていることが分かる

AttackとReleaseではUnmaskがどの程度音の衝突に素早く反応するかを設定します。その下のSensitivityはどの程度の音の衝突をマスキングとして判定するかの感度を設定します。つまり、上げるとより多くの情報がマスキングとして判定されるためUnmaskによるカットが積極的に行われます。

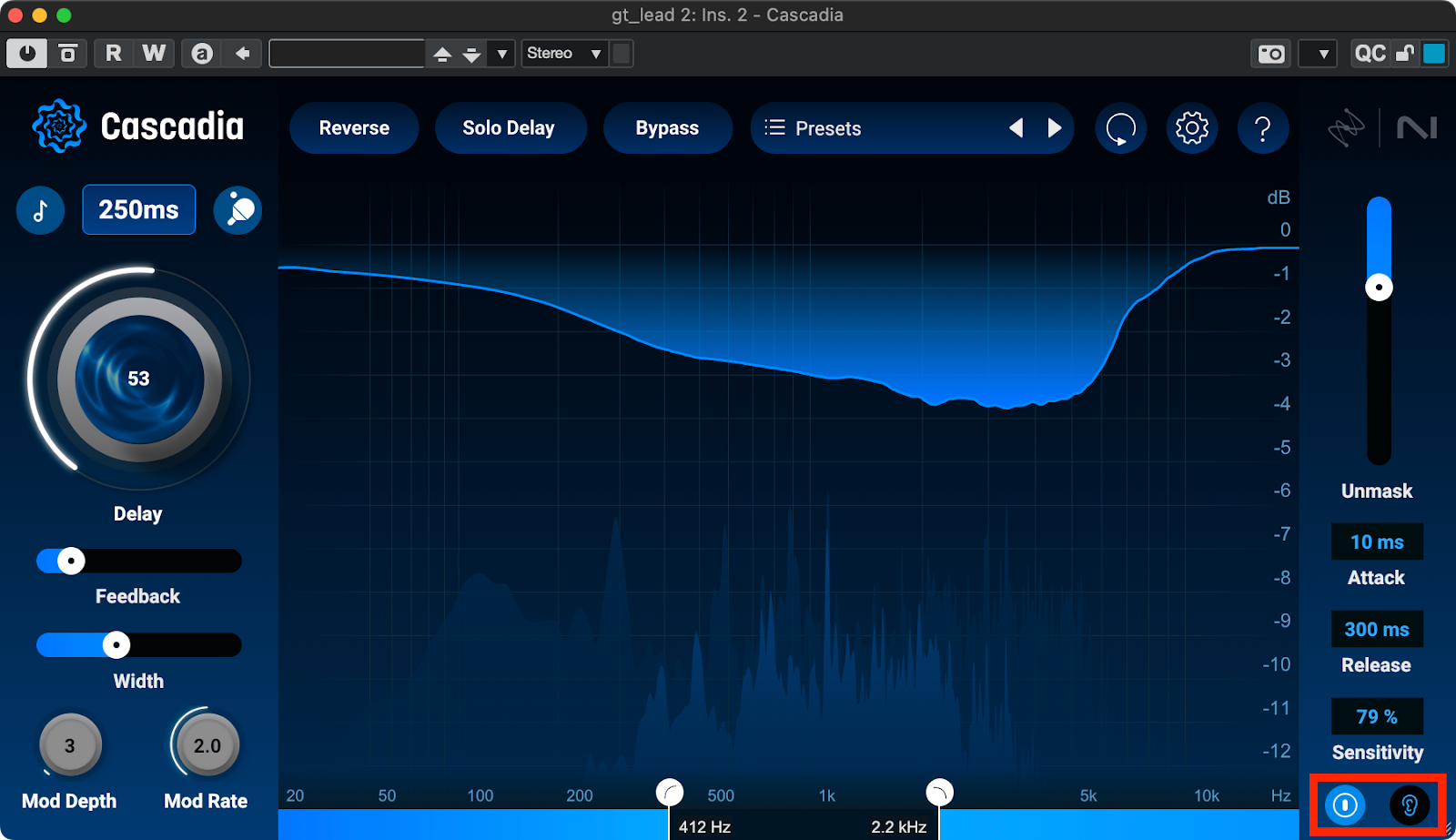

その下の左側のボタンを押すとUnmaskの処理がバイパスされ、右側の耳のアイコンをクリックするとUnmaskによってカットされた成分のみを聞くことができます。

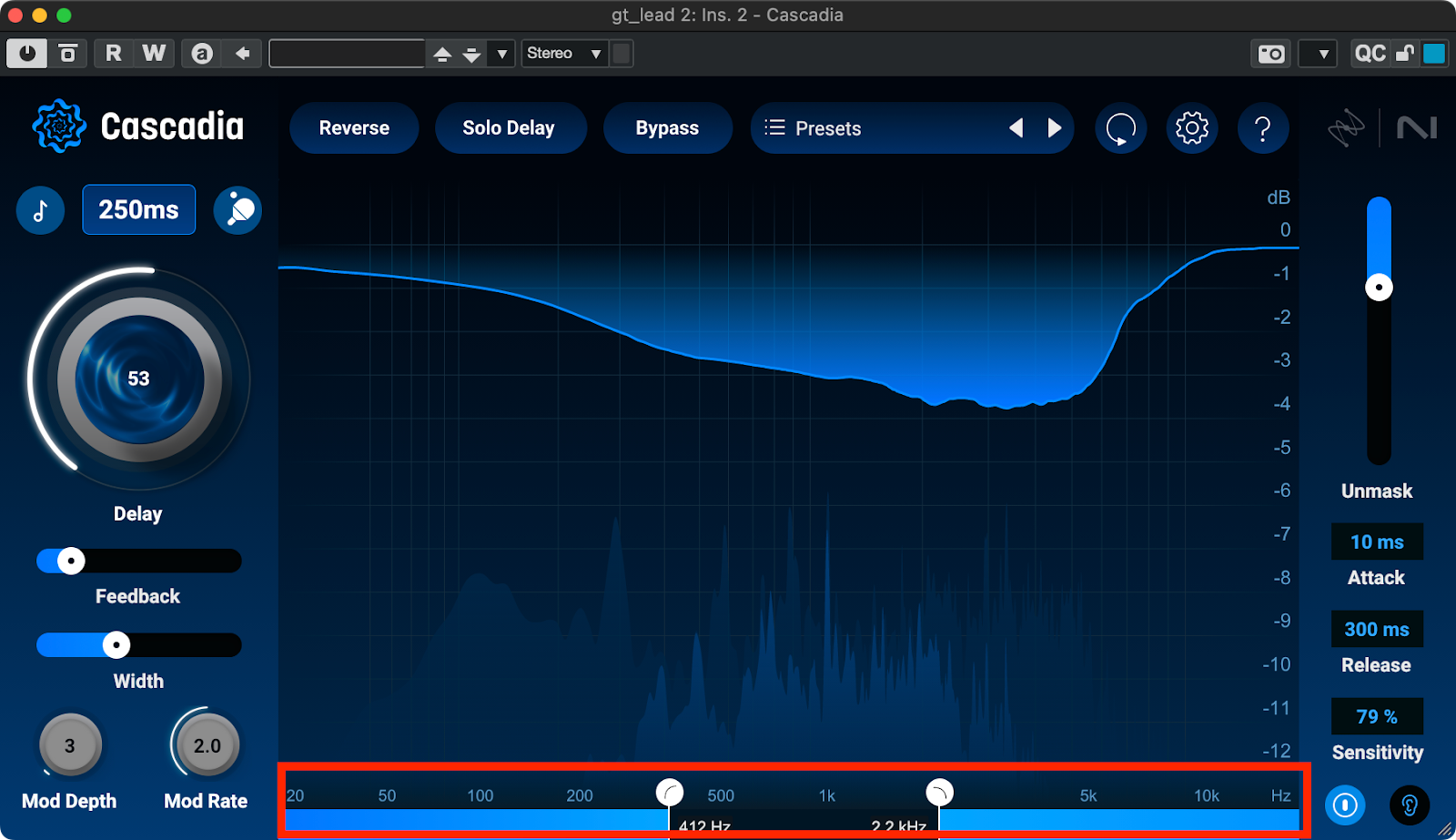

画面下の左右のハンドルはそれぞれハイパス、ローパスフィルターのカットオフ周波数になっています。これを左右に動かすことで、ウェット音から不要な成分を取り除くことができます。重要なパラメーターですが見落としがちなのでご注意下さい。

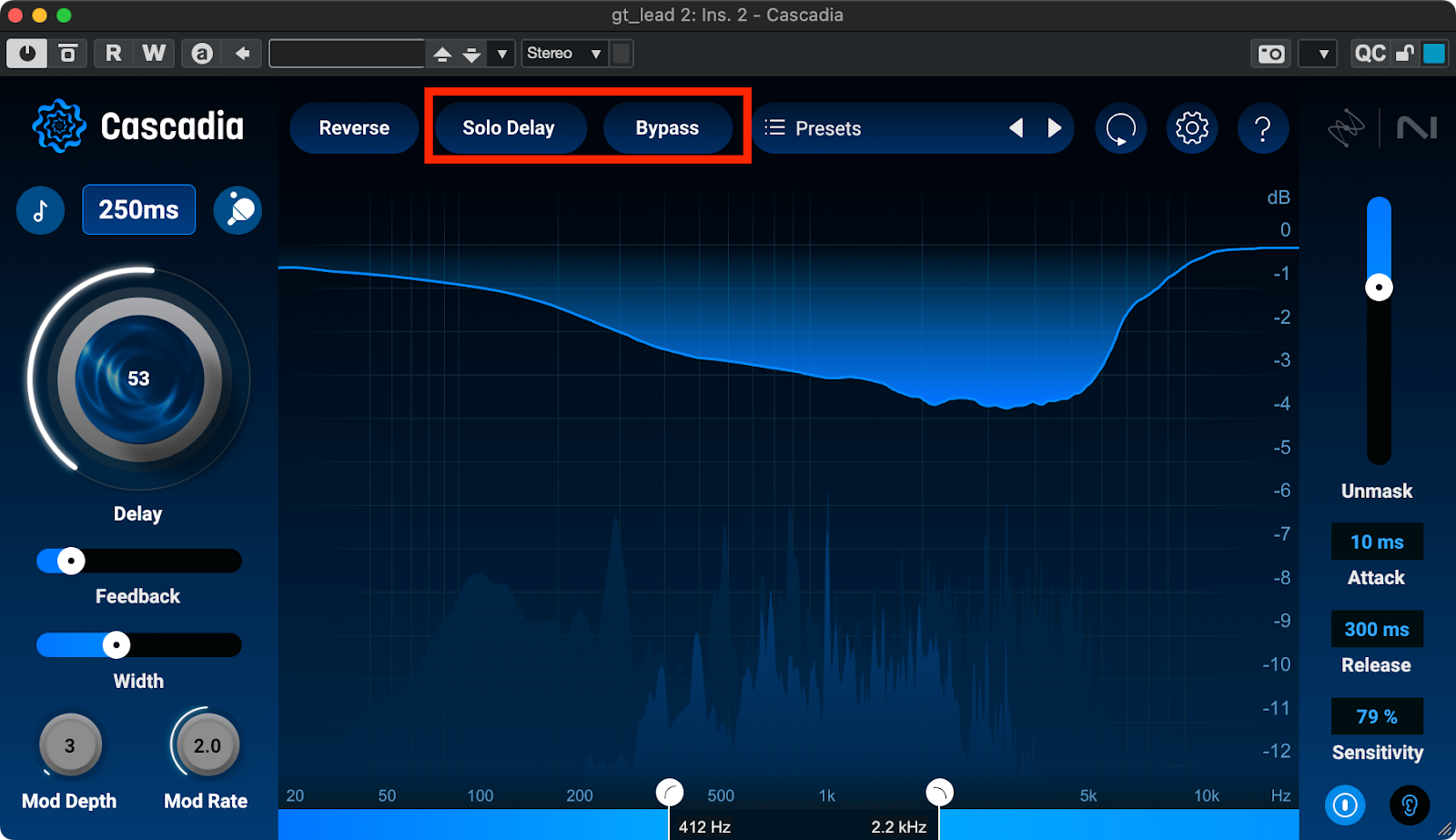

CascadiaではDelayを上げてもドライ音が変わらないため基本的にはインサートで使うのが便利ですが、バスに入れてセンドで使いたい場合はSolo Delayボタンを有効にして下さい。また、Bypassボタンを押せばCascadia全体をバイパスすることもできます。

Cascadiaの使い方は動画でも解説していますので、音の変化を体感したい方はそちらもご覧下さい。

以上がディレイプラグインCascadiaの使い方のご説明でした。リバーブ同様にディレイもまたかけ過ぎると音の印象が濁ってしまいますしかけなさ過ぎるとものたりなくなりがちですが、Unmask機能を活用することで明瞭で十分な量のディレイを簡単にかけることができるでしょう。ぜひAuroraと併せて使ってみてください。

Auroraの使い方の記事はこちら