音楽のラウドネスは結局どのあたりに落とし込むべきなのか【ミックスマスタリング学園】

放送業界から始まったラウドネス基準導入の流れは動画投稿サイトや音楽ストリーミングプラットフォームにも波及し、今や我々音楽家はラウドネスを意識せずに音楽を作ることがリスクになる時代を生きています。

最終的に音楽を発表する場がどこになるにせよ、作り上げた音楽は必ずあるラウドネス値を持ちます。特定の配信プラットフォームの基準値に準拠するのか、敢えて何も気にせずに作るのか、考え方は人それぞれですが、どんな数値に着地したとしても何かしらのProとConが生じます。

ラウドネスを意識するメリット

ラウドネスを意識すると、というより、ストリーミングプラットフォーム側で設定されているようなある程度低めのラウドネス基準を意識しながらミックスするとダイナミックレンジを適切にとりやすくなります。終始ラウドな音楽であればIntegratedのラウドネスが仮に-14LUFSだったとしても、ラウドネスハックをしなければShort Termが-12~13程度に収まります。そしてこれはピークがギリギリ0dBに到達するかしないかくらいのところに収まることが多いです。

つまり何が言いたいかというと、特に音圧を釣り上げようとせずピークのみに気をつけながらミックスしていると-14LUFS付近またはその少し下に落ち着くことが多く、マキシマイザーで音の質感やダイナミクスを破壊してしまうリスクがありません。

一方、管弦楽のような元々豊かなダイナミクスを持つ(持つべき)ジャンルにおいては-14LUFS Integratedというのは基準値として高すぎるため、ターゲットとしてプラットフォームの基準値を設定するというよりは自分がミックスしているプログラムの現状の数値を把握して過度にラウドネスが高くならないように気をつけることで豊かな抑揚を持ったミックスに仕上げやすくなります。

ラウドネスを意識しないメリット

ラウドネスを意識せず、ただ自分の耳に聴こえている音のみを信じてミックスするメリットとして「本当にその楽曲が必要としている音を目指すことができる」というものがあります。特にラウドな音楽において顕著なのですが、例えばコンプレッサーやリミッター等のダイナミクス系プロセスを多用しその楽曲が最も映える音にミックスしたもののピークレベルを0dBでノーマライズすると、ラウドネスの数値が高くなり過ぎてしまうことがあります。

ところが、ラウドネスの数値が上昇するのを避けるためにミックスの中のダイナミクス処理を減らして数値上健全に見えるところに落とし込むと今度は音の面で物足りなさが生じてしまうかもしれません。

こういう時は一旦楽曲の求める音作りに徹してミックスを行い、それが仮に例えば-9LUFS Integratedだったとしてもプラットフォーム側で5dBや6dB下げて再生してもらった方が、ただプラットフォームの数値だけを目指して”柔らかく”ミックスしたものと比べて聴こえが良くなります。

つまり、ラウドネス基準はその数値を目的化することでミックスの出来をスポイルしてしまう恐れがあるということです。どれくらいのラウドネス値でミックスするべきかはその楽曲が知っていることであり、どんな楽曲も一律に特定のラウドネス値を目指してミックスすることはミックスの本質からかえって離れてしまうでしょう。

ラウドネスは知っておくことが大事

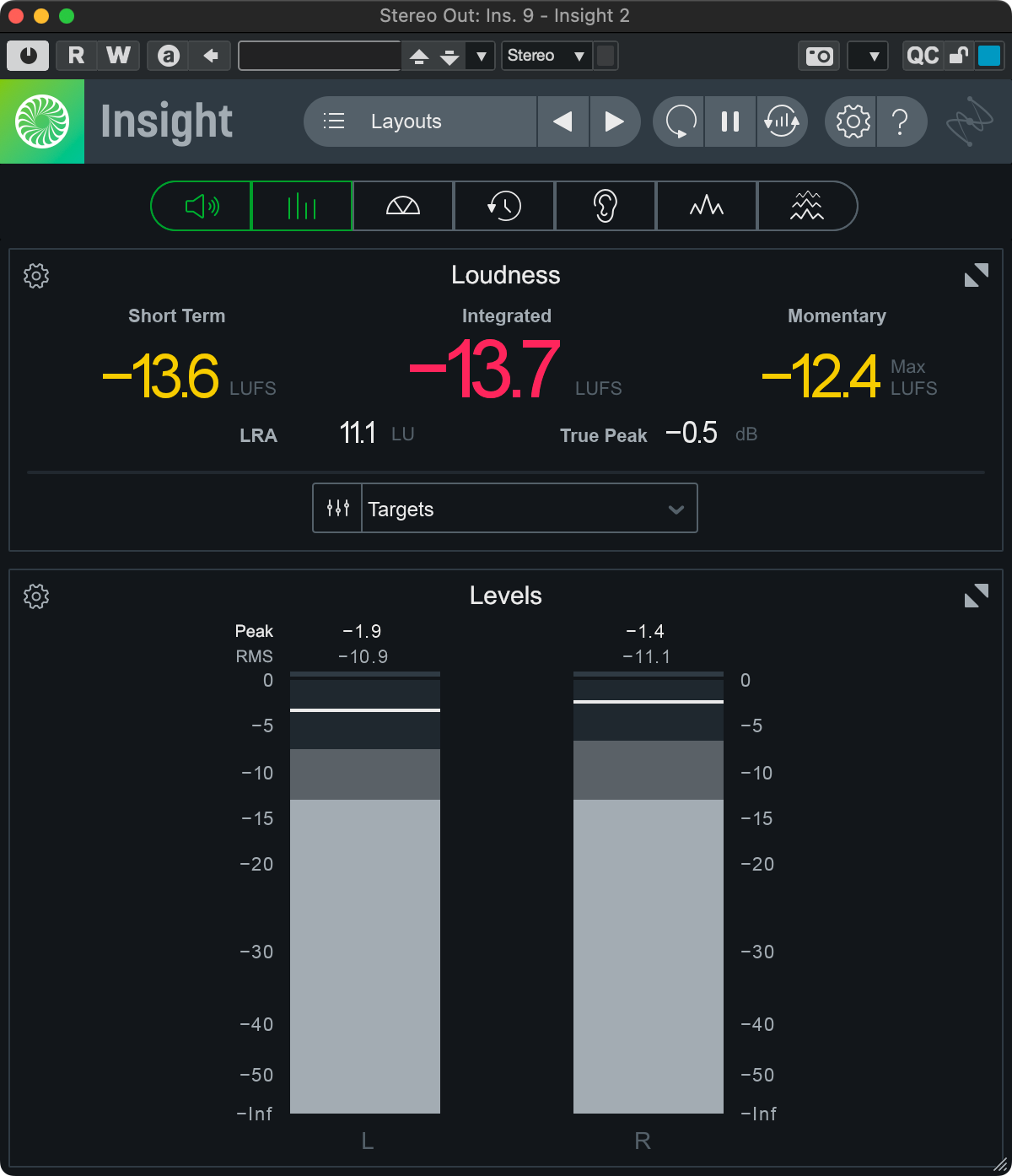

ラウドネスの値を意識するしないはさておき、その数値を確認すること自体には大きなメリットがあります。iZotopeにはInsight 2というメータリングツールがあるため、ミックスのラウドネスを常時確認することができます。

Insight 2では自分が知りたい情報を見たいレイアウトに並び替えて確認することができます。デフォルトの状態だとラウドネスとピーク、RMSが確認できるようになっています。

ラウドネスの時間変化をミックス中に確認したい場合はHistory画面を追加します。

グレーのラインがMomentary、白のラインがShort Termで、緑、赤のラインがIntegratedです。

ミックスが終わってバウンスした波形のラウドネス情報を知りたい場合はRXのStats表示が便利です。RX Standard以上のバージョンでRX Audio Editorに波形を読み込んで右側のモジュールリストの最下部にあるWave Statsをクリックするとこのような画面が出てきます。

ラウドネスの値やレンジに加えてピークやRMSの情報が見られる他、黄色いアイコンをクリックすると波形の中でその値に達している瞬間にカーソルがジャンプしてくれます。マスタリングの作業を始める前や、楽曲を投稿、配信する前の最終確認に便利です。