初心者向けポスプロ作業手順1 音声編

動画の編集をされている方には、音のポスプロ作業をどのように進めたら良いか悩んでいる方も多くいらっしゃると思います。

ここでは、どのような順番でどの作業をするのが良いか解説していきましょう。

1.音の編集をする前に

音の編集をする前に一番大事なことは、映像の編集を終わらせておくことです。勿論全ての映像編集を終わらせられれば一番良いのですが、最低限終わらせておいた方が良いことは、映像の尺の調整です。映像編集を終わらせて、音の編集作業を進めた後に、映像の尺調整をすると、いままでやった音の編集作業が無駄になったり、直した映像に合わせて編集した音をずらす作業が発生してしまいます。そのことにより、編集の効率が著しく低下してしまいます。

音のことに手を付ける前に、先ずは映像の編集を完了させましょう。

2.音声の編集

最初に音声から作業していくのが効率の良い作業方法です。

音声は動画にとって基準となる音になるので、先ずは音声の整音作業から始めるのが良いでしょう。

その際にメーターを確認しながら、正しい音声レベルで作業をするようにしましょう。iZotopeの製品では、Insight 2などを利用するのが良いでしょう。音のレベルは-20前後で調整していくのが良いと思います。配信プラットフォームによってレベルが違うので-20という数字は絶対ではないですが、この程度までこの段階で調整できていれば、色々なプラットフォームで最終的な調整がしやすいと思います。

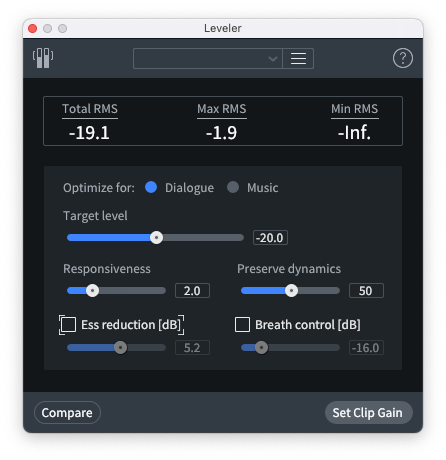

レベルを管理する際に、音の振り幅が大きすぎる時、RX 11のLevelerを使うと簡単にレベルを管理できます。

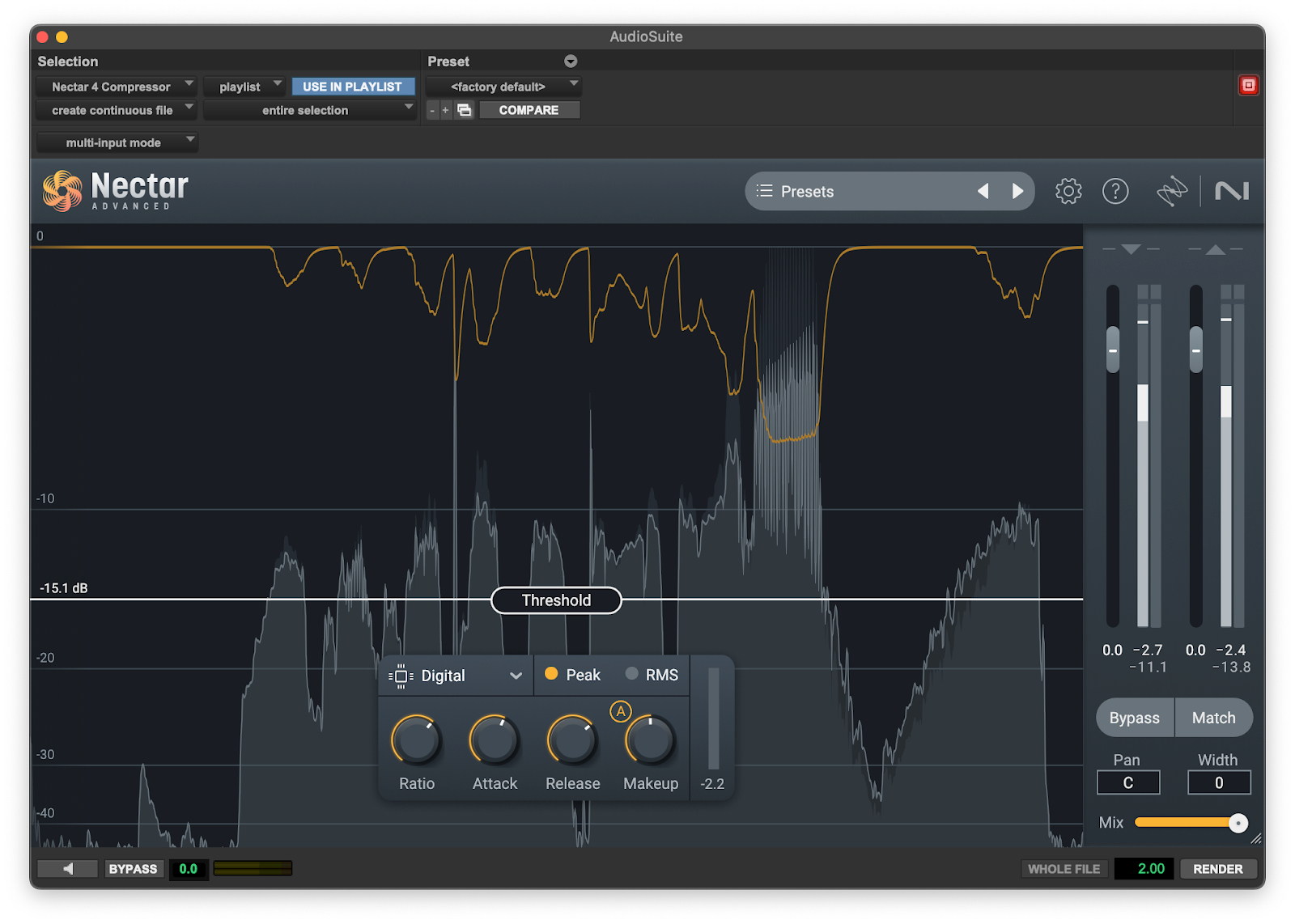

コンプレッサーを利用する方法も有効です。コンプレッサーである程度レベルをかせぎ、上がりすぎてしまった音声レベルをコンプレッサーで調整しましょう。音の増幅の幅を詰める感じで調整しましょう。Nectar 4のコンプレッサーは視覚的に設定ができお勧めです。

レベルの管理が大まかにできたら、ノイズリダクションの作業も必要に応じてしましょう。RXやVEAを使用すれば簡単にノイズリダクションをすることができます。

屋内での収録でさほどベースノイズなどが気にならない時はVEAがお勧めです。VEAは同時に音質の調整もしてくれるので、初心者には非常に便利な製品です。どのように調整すれば良いか、感覚が掴めていないときは、VEAに任せるのがよいでしょう。

ノイズが酷いときはRX 11がお勧めです。初心者の方でも簡単に使えるRepair Assistantを使えば、ノイズリダクションを自動的にすることができます。

最後に

これらの編集を経て、音声を編集を終わらせたら、選曲や効果音を付けていきましょう。

その後、音声・音楽・効果音のミックスをし、ラウドネス調整をしていきます。

iZotope Asia Youtubeチャンネルには、これらの製品の使い方動画が多くアップしてあるので、そちらを参考にして頂けたらと思います。