OzoneとNeutronとNectarのEQの何が違うのか【ミックスマスタリング学園】

Ozone、Neutron、NectarといえばiZotopeのミキシング、マスタリングのツールのフラッグシップですが、実際のところどのおような点が異なるのかは意外と細かく把握されている方が少ないかもしれません。

一般に、

- Ozone: マスタリング

- Neutron: 全般的なミキシング

- Nectar: ボーカルプロダクション

といった用途の違いが挙げられますが、いずれにもEQやコンプレッサー、エキサイターは入っているため、特にEQはどれを選ぶか迷う場面もあるかもしれません。

まず前提として、どのEQを選んだからといって間違いということはありませんし基本的に同じものと考えていただいて差し支えありません。ただ、少しずつ用途、得意分野が異なるだけです。

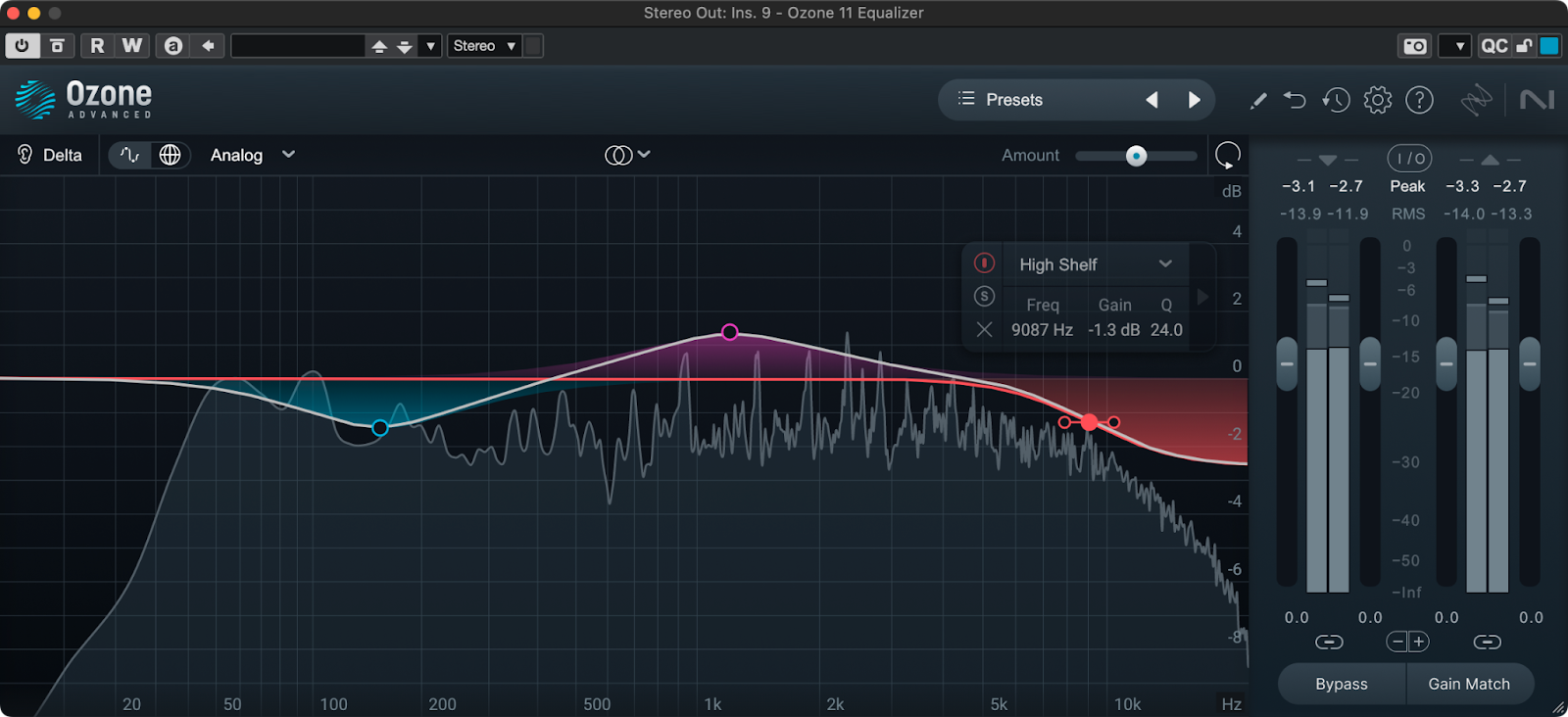

Ozone EQ

Ozoneはマスタリング用途ということで、他の2つのソフトよりも繊細で外科手術的な処理を得意としています。具体例を挙げるとリニアフェイズモードを選ぶことができるほか位相の変化をスペクトラム上に表示することができ、EQ処理をより注意深く行うことができます。

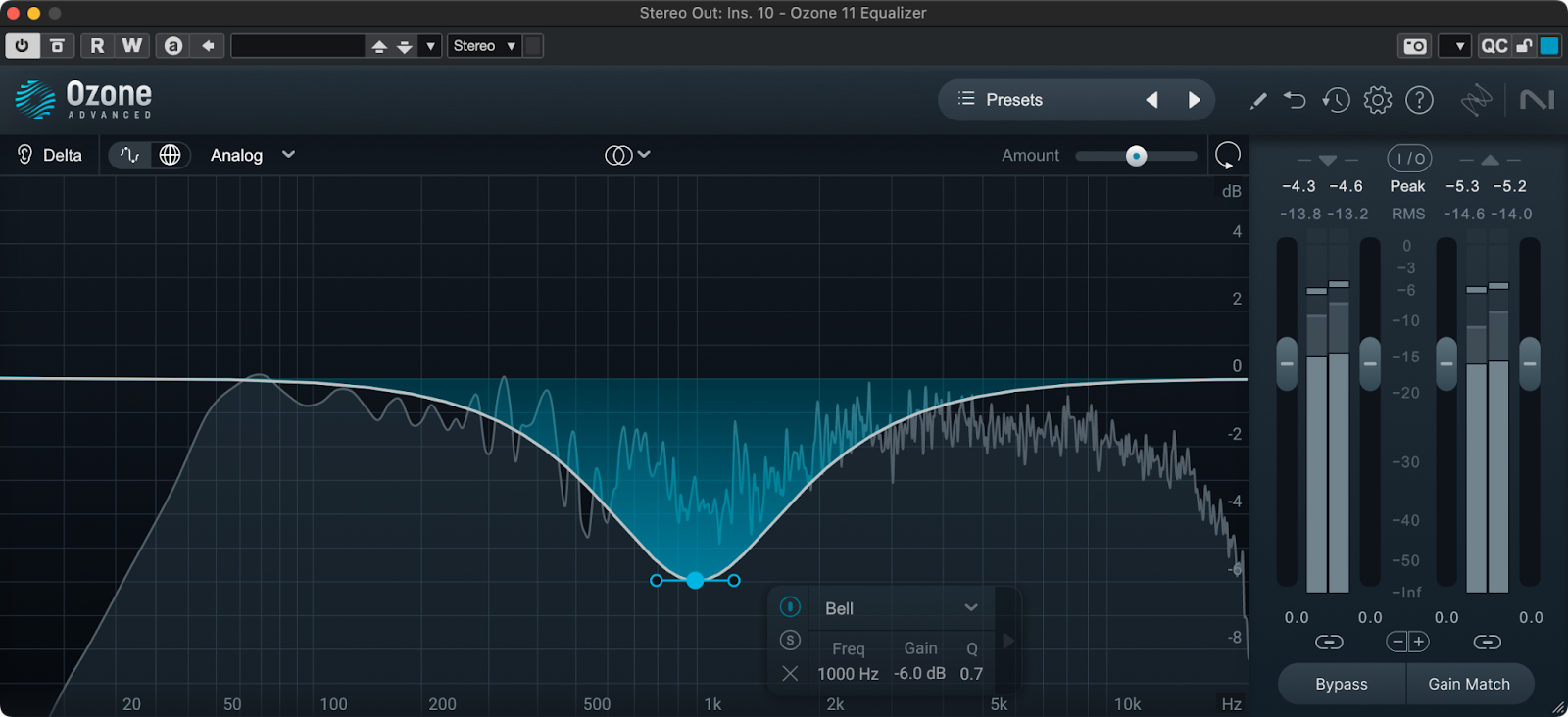

スペクトラムの上下方向のスケールもNeutronやNectarのEQと比べるとズームインした状態になっています。つまり視覚的に大きな変化をつけてもカット/ブースト量が比較的小さくなるようにデザインされています。

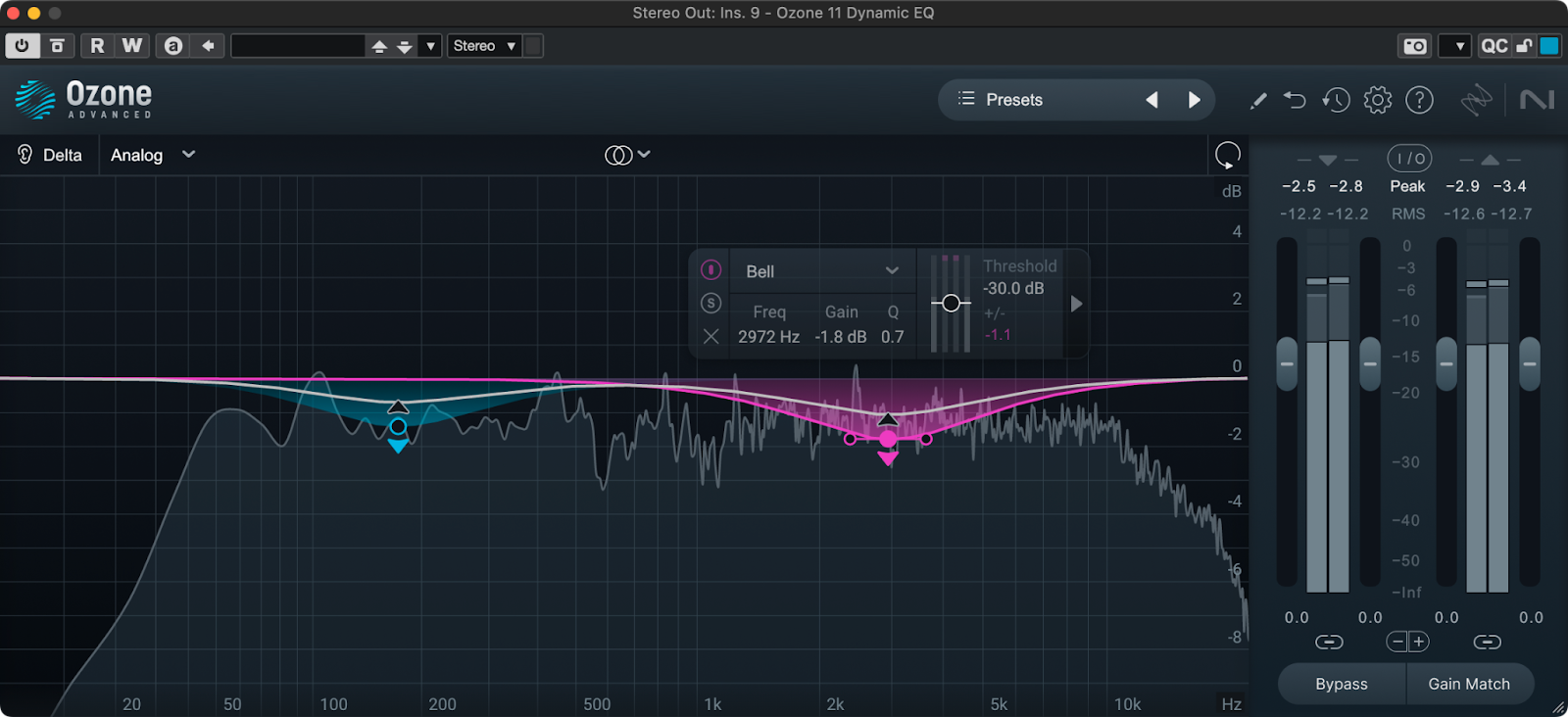

また、Ozone EQにはDynamic EQ機能がついていません。正確には、Dynamic EQモジュールが別途用意されています。OzoneのDynamic EQではアタックとリリースの速さを設定することができるため、NeutronやNectarのEQよりもよりシビアに設定を追い込むことができます。

Neutron EQ

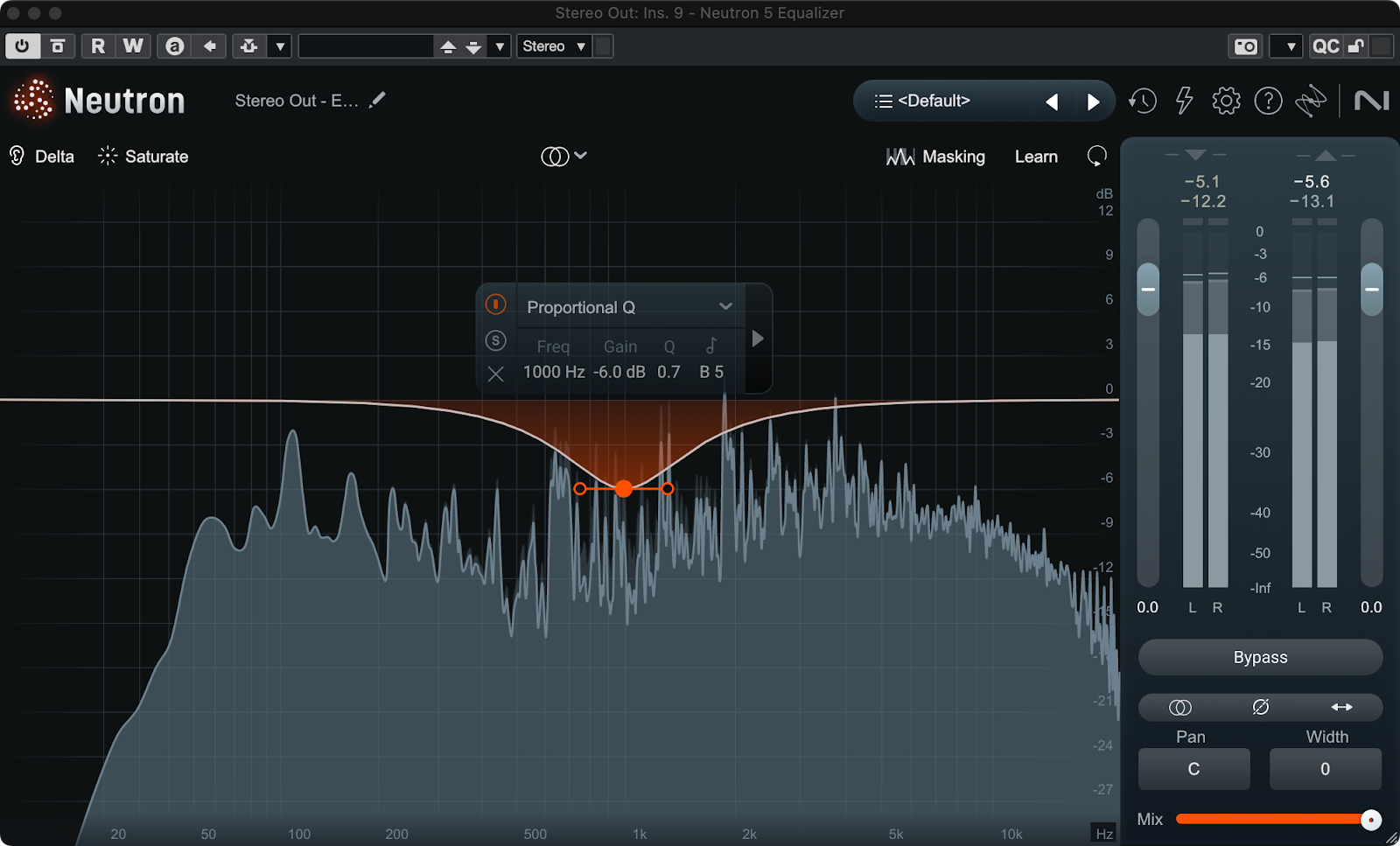

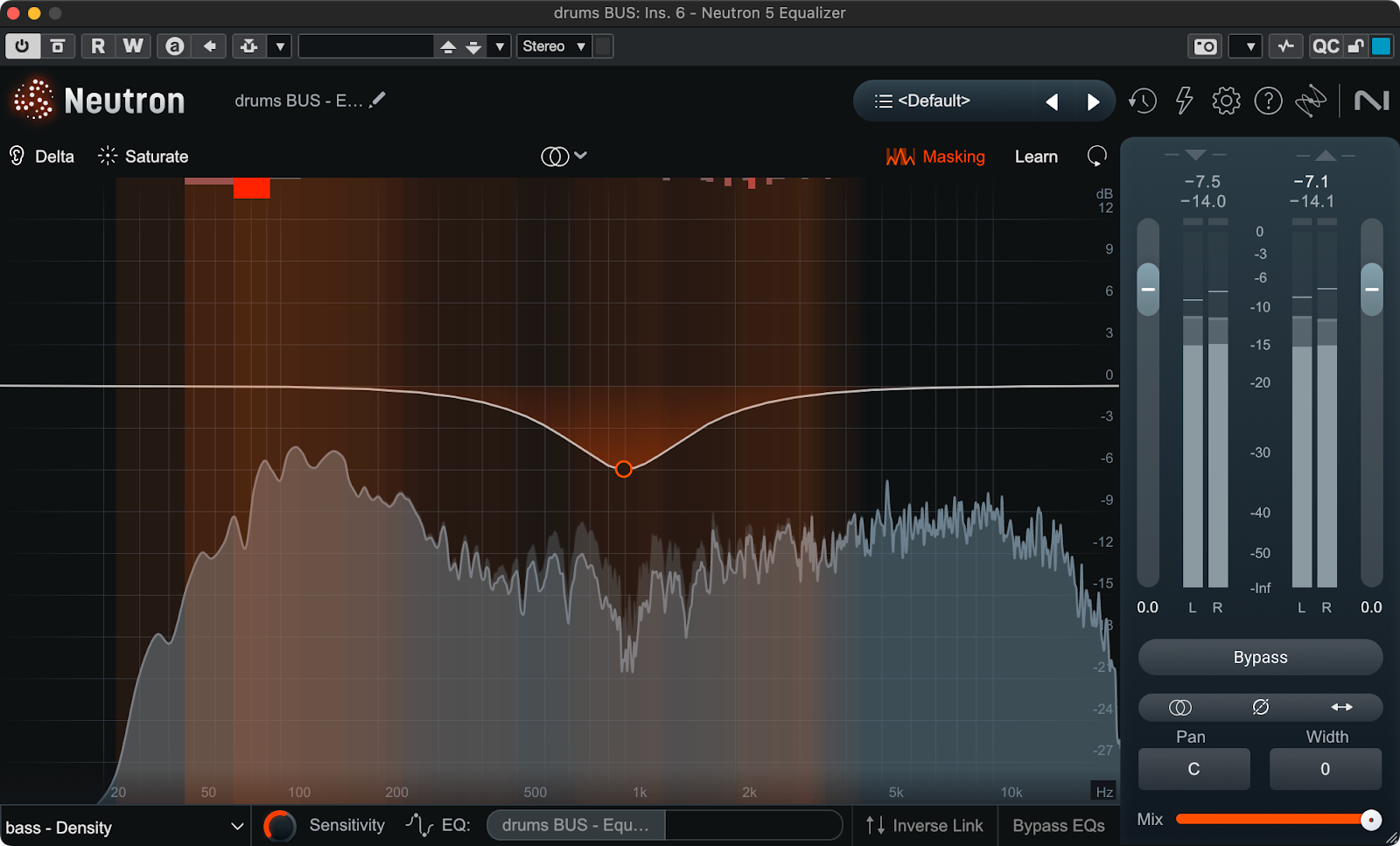

Neutronはミックス用途ということで、Ozoneと比べるとより大きな変化を起こしやすい作りになっています。具体的にはEQモジュールの中にDynamic EQ機能が統合されていたり、マスキングメーターがついている他、縦軸のスケールもOzoneよりは粗いため見た目では少ししかカット/ブーストしていないように見えても実際には3dBや6dBといった大きな変化をつけていた、といったことが起きます。TransientとSustainを分離してEQ処理する機能がもとはOzoneのみでしたが今はNeutronのEQにも実装されています。

Ozoneで1,000HzをQ0.7で6dBカットした様子

Neutronで1,000HzをQ0.7で6dBカットした様子。Ozoneよりも変化が視覚的に小さく見える

マスキングメーターはトラック間で起きている特定周波数帯の成分の干渉を可視化する機能で、要するに「オレンジで表示された箇所ではいずれの楽器の成分も聞き取りづらくなっていますよ」というのをEQモジュール自身が教えてくれるものです。

Nectar EQ

NectarのEQはNeutronのEQに近いですが、明確に違うのがDynamic EQモードの機能です。Nectar EQでは「スレッショルドを超えた時だけカット/ブーストが起きる」という一般的な動作に加えて「メロディの動きに追従して特定の倍音の成分のカット/ブーストが起きる」という動作モードがあります。これをFollow EQと呼んでいます。これにより、例えば特定の帯域をカットする代わりにボーカルの基本周波数だけをカットし続けるといった処理が可能になります。声質の面で特定の次数の倍音にクセがあるせいでうまく混ざらない時にこのFollow EQが覿面に効くことがあるのです。

EQ以外にも類似点はありますが、最も似ていて使い分けに悩むのがEQだと思われるためEQをピックアップして違いを解説してきました。機能面の違いはここまで説明してきた通りですが、基本的には最初に説明したようにツールごとの用途に応じて使い分けるのが一番ストレスが無いと思います。

いずれにせよiZotopeのEQはAltまたOptionを押しながらクリックすればクリックした帯域の近くだけをソロで試聴できるなど便利機能が満載で視認性も良いため、どれを使っても快適なEQ処理ができるのではないかと思います。いずれか1つを持っているだけでも役に立つでしょうし、複数持っている場合は用途によって使い分ければ更に快適でしょう。